弁理士二次試験(選択科目)

理工IV(生物)の「生物化学」の対策!

特許庁のWebサイトで公開されている2013年~2024年の過去問(合計12年分)をもとに、生物化学の試験に挑戦する上での必要な基礎知識まとめてみました。

過去問に取り組む前に、こちらの記事でウォーミングアップしておきましょう!

【対策全般】

広く浅く

他の選択科目についてはわかりませんが、生物化学は出題範囲が膨大

科目名の通り「生物化学」の問題に限定されているわけではなく、「分子生物学」や「細胞生物学」などなど、多岐にわたる問題が出題されます。

100点満点中「60点」を取ればいいので、過去に出題された問題を一つ一つ完璧に覚えていくよりも、浅く広く勉強することが心がけましょう。

出題傾向としても、直近の過去問ほど広く浅い知識を問う問題が増えています。

過去問を中心に学習

残念ながら、、、

選択科目の対策を目的とした参考書は売っていません。

特許庁のWebサイトで公開されている過去問を軸に出題傾向を掴みつつ、専門書で知識を広げていきましょう。

生物化学を攻略する上でオススメの専門書はこちら。

実際のところ、Essential細胞生物学のみではカバーしきれていないのですが、広く・浅い知識を身につける上ではこちらを中心に学習を進めることが一番効率的、、、かなと思っております。

いきなり過去問に挑戦すると難しく感じてしまうと思いますので、まずはこちらの記事でしっかりと基礎固めをしましょう!

話題のニュース

過去問を一通り解き終わったら、話題のニュースにアンテナを広げましょう!

過去問を見る限り、話題のニュースに関連した問題が出題されやすい傾向を感じます。

とくに、「日本人の研究」や「ノーベル賞に関する研究」の出題率が高いので、余裕があれば答えられるようにしておくとよいかと思います。

日本人の研究はこちらでチェック!

ノーベル賞に関する研究!

細胞の基礎知識

難易度:★★☆☆☆

出題率:★★★★☆

難易度が低く、出題頻度も高いため、得点源になりやすい。

まずはここから取り組んでいきましょう!

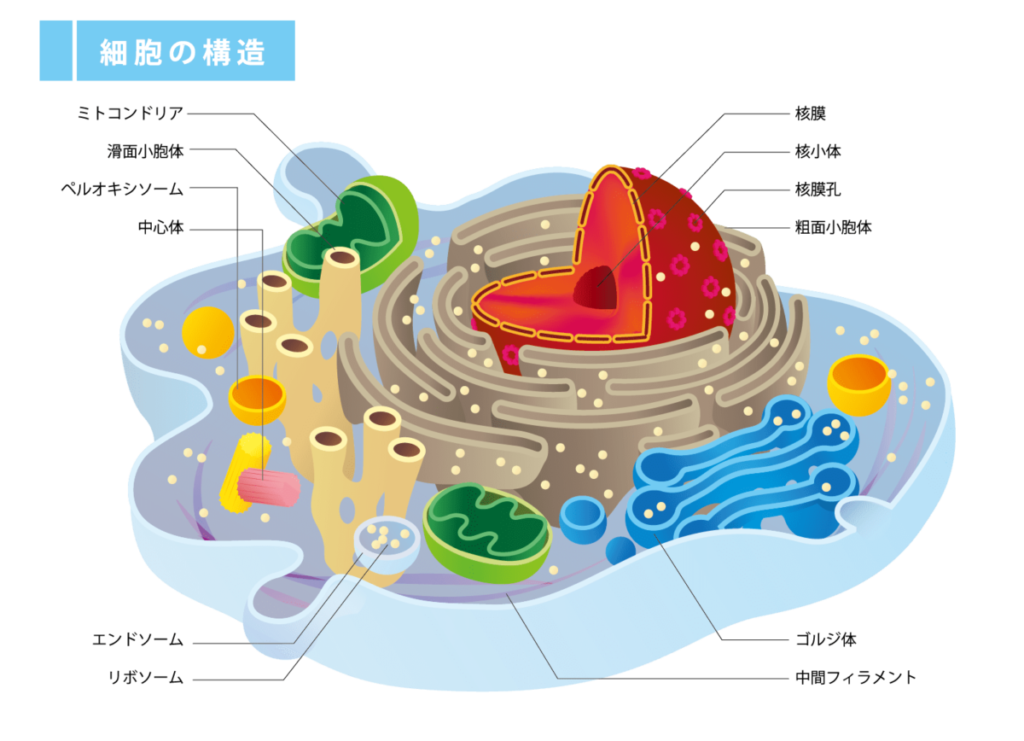

細胞内小器官

細胞内小器官の主な役割を簡単に説明せよ。

・核

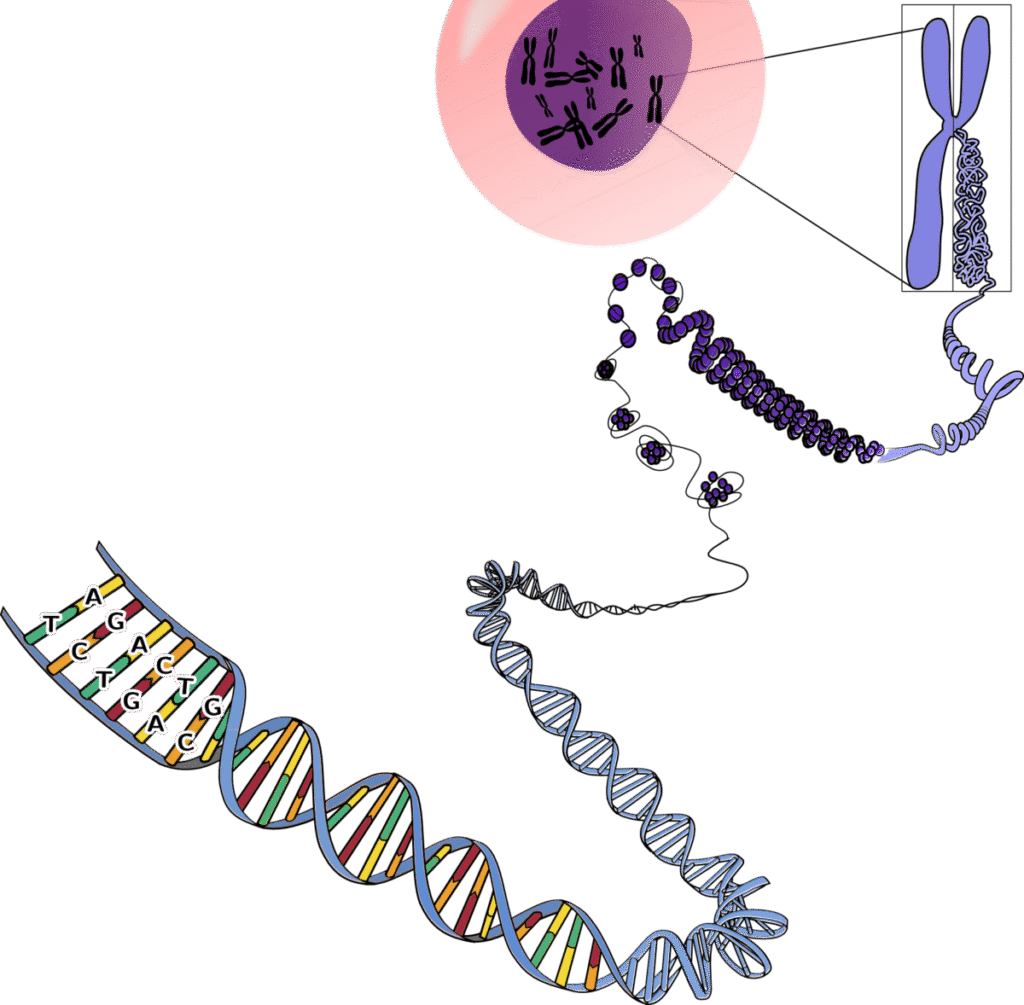

核膜という2枚の同心円状の膜に包まれ、中にはDNA分子が入っている。DNAは生物の遺伝情報を暗号化しているきわめて長い重合体であり、遺伝情報の貯蔵庫として働いている。

細胞の情報貯蔵庫を担当

・小胞体

小胞体には粗面小胞体と滑面小胞体の2種類がある。粗面小胞体は、リボソームを用いたタンパク質の合成と合成したタンパク質のプロセシング(折り畳み、ジスルフィド結合、糖鎖の付加)に関与している。一方、滑面小胞体は、中性脂肪、コレステロール、ステロイドの合成に関与している。

タンパク質の合成やプロセシングを担当

・ゴルジ体

ゴルジ体は扁平な袋状の構造が積ん重なった構造をしており、小胞体で合成されたタンパク質に化学的修飾を行うとともに、目的の場所に仕分けをして送り出す役割を担っている。また、分泌顆粒そのものを生成し細胞外への分泌も行っている。

細胞内タンパクの輸送を担当

・リソソーム

生体膜につつまれた構造体で内部に加水分解酵素を含んでおり、エンドサイトーシスやオートファジーによって膜内に取り込まれた生体高分子はここで加水分解される。分解された物体のうち有用なものは、細胞質に吸収され、不用物はエキソサイトーシスによって細胞外に廃棄されるか、残余小体として細胞内に留まる。

物質の分解を担当

・ミトコンドリア

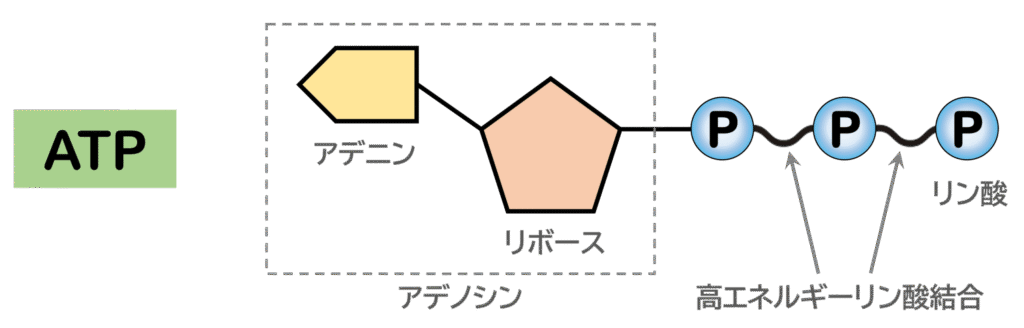

二重膜に包まれた構造で、細胞質で生成されたピルビン酸と酸素を水と二酸化炭素に分解し、その過程で生じたエネルギーでATPを合成する。また、β酸化に関する酵素を有しているため、脂肪酸を分解し、そのエネルギーでATPを合成することもできる。

細胞内のエネルギー生成を担当

・ペルオキシソーム

膜でできた小胞で、反応性が高く害のある過酸化水素を生成、分解する隔離された場となっている。その働きには脂肪酸の酸化やアミノ酸の代謝などさまざまなものがあり,活発な代謝を行っている。

細胞の代謝機能を担当

細胞骨格

真核細胞における3種類の細胞骨格について簡単に説明せよ。

・アクチンフィラメント

アクチンタンパクの二本鎖らせんで構成され、直径約7nm。その主な役割は細胞の進展や収縮で、アクチンフィラメントによって、筋肉が伸びたり縮んだりすることができる。また、細胞内の原形質流動にも関わっている。

主な役割は、「細胞の進展や収縮」と「原形質流動」

・中間径フィラメント

ケラチンタンパクが束になって構成され、直径約10nm。細胞骨格繊維のうち最も丈夫で耐久力が高い。中間径フィラメントが細胞内に網目状に張り巡らされることで、細胞の形態を保持している。また、核の位置を保持する役割も担っている。

主な役割は、「細胞の形態の保持」と「核の位置の保持」

・微小管

チューブリンでできた長い中空の筒であり、直径約25nm。ミトコンドリアなどの膜につつまれた細胞小器官の位置を定めたり、細胞内輸送を導く機能を担っている。また、細胞分裂の際には、紡錘糸として染色体を2つに分ける働きも担っている。

主な役割は、「細胞小器官の輸送」と「染色体の分離」

細胞膜

細胞膜の構造と機能を簡単に説明せよ。

細胞膜は、細胞を外界から隔てる薄い膜で、リン脂質二重層とその中に埋め込まれたタンパク質から構成される。この構造により、細胞膜は選択的透過性を持ち、必要な物質の取り込みや不要な物質の排出を調整する。また、細胞膜上の受容体は外部からの信号を受け取り、細胞内に情報を伝達する役割も担っている。

リン脂質について簡単に説明せよ。

リン脂質は構造中にエステル結合をもつ脂質の総称である。脂肪酸などを単純脂質と呼ぶのに対して、リン脂質は複合脂質と呼ばれる。リン脂質は親水性と疎水性の二つの性質を有するため、脂質二重膜を構成することができる。

一般的なリン脂質はグリセロールやスフィンゴシンを中心骨格として脂肪酸とリン酸が結合し、さらにリン酸にアルコールがエステル結合した構造をもつ。

生体膜としてのリン脂質の機能について、説明せよ

構造中に疎水性の部位と親水性の部位が共存するため、水中では外側に親水性部を向けて疎水性部同士が集まり二重膜構造を形成する。この構造は生体膜として利用されており、内部の物質の拡散を防ぐとともに、イオンポンプを有することで塩濃度やpHを調整することができる。

能動輸送を簡単に説明せよ。

エネルギーを用いて低濃度側から高濃度側へ物質を輸送する仕組みのことをいう。

受動輸送を簡単に説明せよ。

浸透現象などによってエネルギーを使用せずに物質を輸送する仕組みのことをいう。

細胞間の結合

動物の上皮にみられる細胞間結合を簡単に説明せよ。

・密着結合

隣接する細胞同士を密着させて、分子が細胞の間から漏れないようにしている。

密着結合を構成するのはクローディンとオクルディンとういタンパク質で、これらが結合に沿って鎖状に並び、細胞同士を密着させている。

・接着結合

カドヘリンという分子を介し、隣接する細胞のアクチンフィラメントの束を連結することで、組織の柔軟性と機械的強度を維持している。

細胞質側ではカテニンという分子がカドヘリンとアクチンフィラメントとの結びを担っていることと、カドヘリンの結合にはカルシウムイオンが必要であることも覚えておきたい

・デスモソーム

カドヘリンという分子を介し、隣接する細胞の中間径フィラメントを連結することで、組織の構造的安定性を維持している。引っ張りに強く、表皮など外界にさらされる丈夫な上皮に特に多く存在している。

・ギャップ結合

隣接する細胞を連結することで、水溶性の小さいイオンや分子を通過させる細胞間チャネルを構成する。ギャップ結合のチャネルは2つのコネクソンで構成される。このコネクソンは6分子のコネクシンで構成される。

・ヘミデスモソーム

インテグリンという分子を介し、細胞内の中間径フィラメントを基底膜に繋ぎとめる。

細胞の情報伝達

5種類の細胞間シグナル伝達様式と、それぞれの概要を説明せよ。

1. エンドクリン型

細胞から分泌されたホルモンが血液を通って標的細胞まで運ばれるタイプの様式

2. パラクリン型

細胞から分泌された物質が局所的に近隣した細胞まで運ばれるタイプの様式

3. オートクリン型

細胞から分泌された物質が自分自身に作用するタイプの様式

4. 細胞接触型

接触しあった細胞同士がその細胞の表面に提示した物質(膜結合シグナル分子)を通じて情報を伝達するタイプの様式

5. 神経型

神経細胞のシナプスから神経伝達物質が放出されることによって情報を迅速に伝達するタイプの様式

外因性シグナルと内因性シグナルの違いについて説明せよ

外因性シグナルとは細胞外から細胞内に伝達される信号であり、ホルモンや神経伝達物質などが含まれる。一方、内因性シグナルは細胞内で生成され、細胞内での情報伝達に関与する分子であり、セカンドメッセンジャーや転写因子などが含まれる。

アポトーシスについて説明せよ。

プログラム細胞死の最も一般的な形態であり、多細胞生物における細胞の増殖制御機構として管理・調節された能動的な細胞死である。内容物がすべて細胞膜によって閉じ込められたままマクロファージ等によって貪食されるため、周囲の細胞に何の害も及ぼさない。

プログラム細胞死

ネクローシスについて説明せよ。

栄養不足、毒物、外傷などの外的環境要因によっておこる受動的細胞死である。細胞の壊死を起こし通常は膨張・破裂して細胞内の様々な有機物質がばらまかれてしまうため、周囲に害を与える恐れのある炎症反応を引き起こす。

受動的細胞死

細胞分裂

4つの細胞周期とその概要を説明せよ

細胞は細胞周期と呼ばれる規則的な過程を繰り返し増殖する。細胞周期は大きくM期と間期に分けられる。M期では、有糸分裂と細胞質分裂の過程を経て新しい細胞を形成する。間期ではG1期(DNA合成準備期)、S期(DNA合成期)、G2期(分裂準備期)の過程を経て、新しい細胞を形成するための準備が行われる。

細胞周期を移行させる「サイクリン」とこれを活性化する「サイクリン依存性キナーゼ」も一緒に覚えよう

体細胞分裂と減数分裂の違いを説明せよ。

1個の細胞が2個の細胞にわかれることを細胞分裂という。体細胞分裂は体を構成する細胞、体細胞を作るための細胞分裂のことをいう。分裂の前後で染色体の数は変わらない。一方、減数分裂は、卵子や精子などの生殖のための特別な細胞、生殖細胞を作るための特別な細胞分裂のことをいう。減数分裂によってできた生殖細胞は染色体の数が元の細胞の半分になる。

細胞分裂について、減数分裂では起きるが体細胞分裂では起きない現象を2つ挙げよ。

1. 相同染色体の対合と二価染色体の形成

減数分裂では、第一分裂前期において、相同染色体が対合し、二価染色体を形成する。この対合により、遺伝的多様性が生じる。一方、体細胞分裂では、相同染色体は対合せず、染色体は個別に分裂する。

2. 遺伝的多様性の創出

減数分裂では、相同染色体のランダムな分配と、二価染色体の組換えにより、遺伝的多様性が生じる。これによって、子孫に多様な遺伝情報が伝わる。体細胞分裂では、染色体の複製と分配が正確に行われ、遺伝的に同一の細胞が生成される。そのため、遺伝的多様性の創出は体細胞分裂では起こらない。

セントロメアとテロメアに触れつつ、細胞分裂の数に限界がある理由を説明せよ

2本の染色体が中央部分で付着している部分をセントロメアといい、このセントロメアから伸びた染色体の端をテロメアという。テロメアはTTAGGGの6塩基対の繰り返しからなり、細胞分裂のたびに50塩基対づつ短縮する。テロメアが元の長さの半分くらいになると細胞分裂ができなくなるため、一般の体細胞には分裂限界があるとされている。

神経細胞の基礎知識

難易度:★★★☆☆

出題率:★★★☆☆

最近の傾向として、神経細胞に特化した問題が増えてきています。

細胞の中でもちょっとだけ詳しく掘り下げておきましょう。

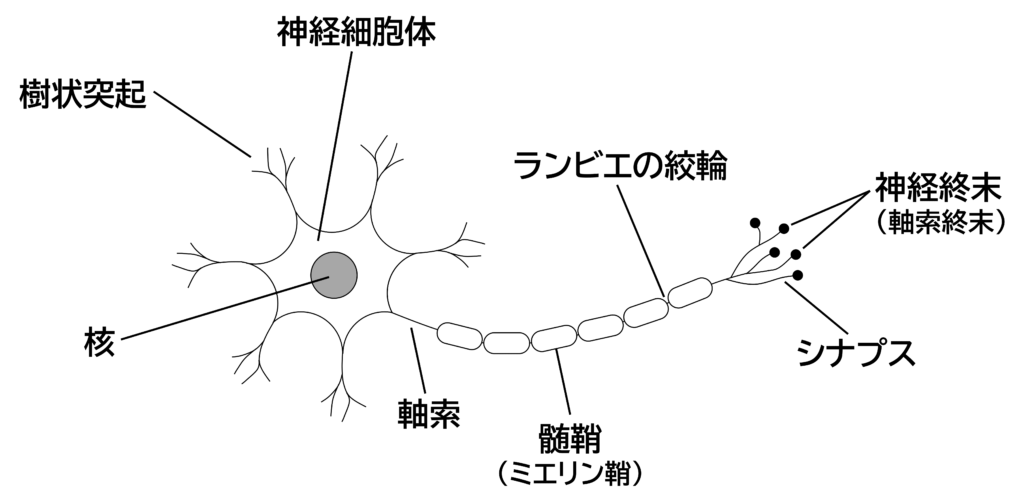

構造と機能

以下の構造と機能について簡単に説明せよ。

・軸索

神経細胞の細胞体から伸びる突起状の構造で、神経細胞における信号の出力を担う。一つの神経細胞に通常1本の軸索が存在し、その神経細胞から伸びる最も長い突起であることが多い。

・樹状突起

神経細胞の細胞体から樹木の枝のように分岐した複数の突起構造で、外部からの刺激や他の神経細胞の軸索から送り出される情報の受信を担う。

・髄鞘

神経細胞の軸索の周りに存在する絶縁性の脂質の層を指す。絶縁性により神経パルスの伝導を高速にする機能がある。これを跳躍伝導という。

・シナプス

神経細胞間あるいは神経細胞と他種細胞間に形成され、神経情報の伝達を担う。最も基本的な構造はシナプス前細胞の軸索末端がシナプス後細胞の樹状突起に接触しているものである。

神経伝達物質

神経伝達物質の分類とその概要を簡単に説明せよ

1. アミン類

アンモニアの水素原子を炭化水素基または芳香族原子団で置換した化合物の総称で、アスパラギン酸、グルタミン酸、γ-アミノ酪酸(GABA)、グリシンなどの神経伝達物質が知られる

2. モノアミン類

アミノ基を含む有機化合物の総称でアドレナリン、ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニン、ヒスタミンなどの神経伝達物質が知られる

3. ペプチド類

アミノ酸が2個以上連結した物質の総称で、バソプレッシン、ソマトスタチン、ニューロテンシンなどの神経伝達物質が知られる

4. その他

上記1-3以外に、神経細胞間の情報伝達に重要な役割を果たすアセチルコリンや、一酸化窒素・一酸化炭素などの気体分子も神経伝達物質のような機能を有することが知られる

三大神経伝達物質について簡単に説明せよ

三大神経伝達物質とは脳内で精神現象の重要な役割に関与する神経伝達物質であり、快楽や達成感をもたらすドーパミン、幸せ感をもたらすセロトニン、不安感をもたらすノルアドレナリンのことを指す

アミノ酸は様々な生理活性物質の原料となっている。ドーパミンの前駆体である Lドーパは( ① )の水酸化によって作られる。ヒスタミンは( ② )、GABA と呼ばれる γ-アミノ酪酸は( ③ )、セロトニンは( ④ )を前駆体アミノ酸として生合成される。

① チロシン

② ヒスチジン

③ グルタミン酸

④ トリプトファン

アミノ酸の基礎知識

難易度:★★★☆☆

出題率:★★☆☆☆

最近の出題傾向として、出題率が下がってきています。

掘り下げて暗記しようとするとかなりの時間を消費してしまうので、全体像をザックリ覚えておきましょう。

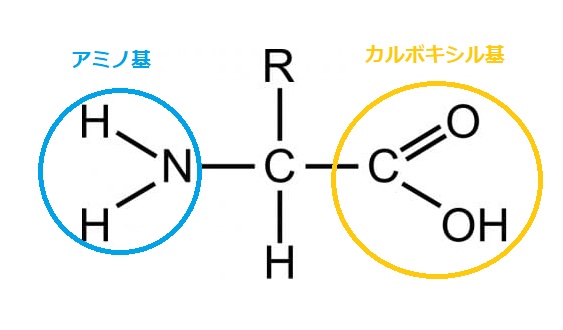

アミノ酸の構造

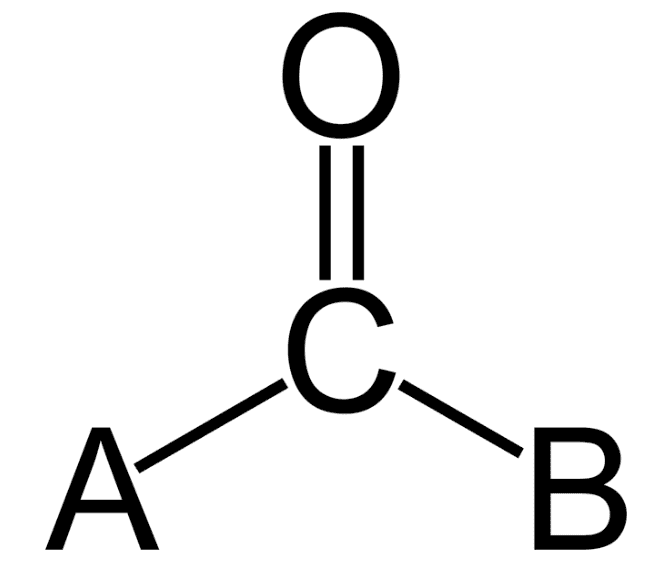

アミノ酸の構造について簡単に説明せよ。

アミノ酸とは酸性基であるカルボキシル基と塩基性基であるアミノ基を有する化合物の総称である。カルボキシル基とアミノ基がペプチド結合とよばれるアミド結合でつながった長い重合体となることでタンパク質を構成する。アミノ酸にはL型とD型の2通りの鏡像異性体が存在するが、地球上の生命体を構成するタンパク質はL型アミノ酸のみで構成される。

「-CONH-」結合のことをアミド結合

その中でもアミノ酸どうしの結合をペプチド結合

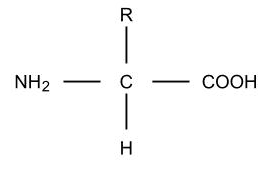

アミノ酸の化学式と構造式を答えよ

化学式: RCH(NH2)COOH

構造式:

2分子のグリシンがペプチド結合する際の化学反応式を答えよ

H₂N-CH₂-COOH + H₂N-CH₂-COOH → H₂N-CH₂-CO-NH-CH₂-COOH + H₂O

H₂Oが生じるから「脱水縮合」

20種類のアミノ酸

タンパク質を構成する20種類のアミノ酸を答えよ

・酸性側鎖(2種類)

(D) アスパラギン酸

(E) グルタミン酸

・塩基性側鎖(3種類)

(K) リシン

(R) アルギニン

(H) ヒスチジン

・非荷電性側鎖(5種類)

(S) セリン

(T) トレオニン

(Y) チロシン

(N) アスパラギン

(Q) グルタミン

・非極性側鎖(10種類)

(G) グリシン

(A) アラニン

(F) フェニルアラニン

(V) バリン

(L) ロイシン

(I) イソロイシン

(C) システイン

(M) メチオニン

(W) トリプトファン

(P) プロリン

構造はほとんど出題されていないから、とりあえず名前だけ。

アミノ酸の分類

タンパク質を構成する20種類のアミノ酸のうち…

・ 必須アミノ酸「9種類」は?

【塩基性側鎖】

(K) リシン

(H) ヒスチジン

【非荷電極性側鎖】

(T) スレオニン

【非極性側鎖】

(F) フェニルアラニン

(V) バリン

(L) ロイシン

(I) イソロイシン

(M) メチオニン

(W) トリプトファン

体内では合成できず、食事から摂取するしかないアミノ酸。

★ 覚え方 ★

フ → フェニルアラニン

ロ → ロイシン

バ → バリン

イ → イソロイシン

ス → スレオニン

ヒ → ヒスチジン

ト → トリプトファン

リジ → リシン

メ → メチオニン

・「糖原性」と「ケト原性」は?

【糖原性アミノ酸】

(D) アスパラギン酸

(E) グルタミン酸

(R) アルギニン

(H) ヒスチジン

(N) アスパラギン

(Q) グルタミン

(S) セリン

(T) スレオニン

(A) アラニン

(V) バリン

(P) プロリン

(M) メチオニン

(G) グリシン

(C) システイン

【糖原性&ケト原性】

(F) フェニルアラニン

(W) トリプトファン

(Y) チロシン

(I) イソロイシン

【ケト原性アミノ酸】

(L) ロイシン

(K) リシン

★ 覚え方 ★

フ → フェニルアラニン

ト → トリプトファン

チョ → チロシン

イ → イソロイシン

ケド → (ケト原性)

ロ → ロイシン

リ → リシン

ケト原性以外のアミノ酸は全部糖原性

ちなみに…

糖原性アミノ酸は、代謝物として「オキサロ酢酸」又は「ピルビン酸」を生じるアミノ酸。一方、ケト原性アミノ酸は、代謝物として「アセト酢酸」又は「アセチルCoA」を生じるアミノ酸。

・ 「親水性」と「疎水性」は?

【親水性アミノ酸】

(S) セリン

(T) スレオニン

(Y) チロシン

【疎水性アミノ酸】

(G) グリシン

(A) アラニン

(V) バリン

(L) ロイシン

(I) イソロイシン

(F) フェニルアラニン

★ 覚え方 ★

泳げるセティ(STY)

S → セリン

T → スレオニン

Y → チロシン

泳げぬガブリフ(GAVLIF)

G → グリシン

A → アラニン

V → バリン

L → ロイシン

I → イソロイシン

F → フェニルアラニン

・ 不斉炭素原子をもたないアミノ酸は?

(G) グリシン

グリシンだけが不斉炭素原子をもたない理由は、構造的に一番単純なアミノ酸だから。

・ 不斉炭素原子を二つもつアミノ酸は?

(I) イソロイシン

(T) スレオニン

★ 覚え方 ★

ITふせい

I → イソロイシン

T → スレオニン

・ 側鎖に硫黄をもつアミノ酸は?

(C) システイン

(M) メチオニン

・ カルボキシル基をもつアミノ酸は?

(D) アスパラギン酸

(N) グルタミン酸

(E) アスパラギン

(Q) グルタミン

・ アミノ基をもつアミノ酸は?

(H) ヒスチジン

(K) リシン

(P) プロリン

(W) トリプトファン

(R) アルギニン

★ 覚え方 ★

NHKパワー

N → (アミノ基)

H → ヒスチジン

K → リシン

P → プロリン

W → トリプトファン

R → アルギニン

・翻訳反応時の開始アミノ酸は?

(M) メチオニン

DNAの基礎知識

難易度:★★★★☆

出題率:★★★★★

難易度は高いですが、出題頻度も非常に高い。

ここを避けて通ることはできませんので、徹底的に暗記しましょう。

DNAの構造

DNAとRNAの構造の違いを簡単に説明せよ

1. 最小単位の違い

DNA及びRNAはどちらも塩基と糖とリン酸からなる高分子化合物である。糖にはリボースとデオキシリボースの二種類があり、デオキシリボースにリン酸と塩基が結合したものをデオキシリボヌクレオチドといい、DNAの最小単位を構成する。一方、リボースにリン酸と塩基が結合したものをリボヌクレオチドといい、RNAの最小単位を構成する。

デオキシリボースは二位の酸素が欠如している。一方リボースは二位にヒドロキシ基を有するため、水分解されやすい。この特徴から、一般的にDNAよりもRNAの方が不安定である。

糖+塩基=ヌクレオシド

これも一緒に覚えたい‼

2. 塩基の違い

DNAを構成する塩基には、アデニン、グアニン、チミン、シトシンという4つの塩基が存在する。一方、RNAを構成する塩基も4種類だが、シトシンは存在せず、代わりにウラシルという塩基が存在する。

遺伝情報が記録されているDNAは、( ① )の二重らせん構造を有している。それぞれのDNA鎖は、デオキシリボースとリン酸が共有結合の一種である( ② )結合で交互につながっている。一方、DNA及びRNAにおける塩基は、アデニンと( ③ )が、( ④ )とシトシン(RNAではウラシル)が( ⑤ )結合によって結合することを塩基結合という。

① 右巻き

② ホスホジエステル

③ チミン

④ グアニン

⑤ 水素

クロマチンの構造について簡単に説明せよ

DNAはヒストンと呼ばれるタンパク質の8量体に巻きつくことでヌクレオソームと呼ばれる構造をとる。このヌクレオソームを最小単位としたDNAとタンパク質の複合体のことをクロマチンという。

エピジェネティック(後成学)について簡単に説明せよ。

DNA塩基配列の変化によらず、細胞分裂後も継承される、遺伝子発現を制御・伝達するシステムおよびその学問をエピジェネティックという。主なメカニズムとして、DNAメチル化とヒストン修飾がある。

ヒトゲノム中においては 5′-CG-3′の DNA 配列が統計的に期待される出現頻度より大幅に少なくなっている。この現象を引き起こしうるメカニズムを説明せよ。

DNAのメチル化修飾は、ヒトでは5′-CG-3’配列をもつシトシンに限られている。そして、生体内で代表的なDNA傷害の一つである脱アミノ化反応により、シトシンはウラシルに変化するが、メチル化シトシンはチミンに変化する。ウラシルはゲノムDNAに存在しないため、DNA修復酵素系により容易にシトシンに戻されるのに対して、チミンはDNAに普通に存在する塩基であるために修復系から逃れやすく、修復されないまま残ってしまう可能性が高くなる。生殖細胞にもこの変異が起こることがあるため、世代を重ねる毎に5′-CG-3’配列の割合が少なくなる。

DNAの複製

DNAの複製の流れを説明せよ

1. 開始

まずDNAヘリカーゼがDNA二本鎖の水素結合を解き、一本鎖にする。次いでプライマーゼが短いRNAプライマーを合成し、DNAを合成するための起点を提供する。

2. 伸長

DNAポリメラーゼがRNAプライマーに結合し複製を開始する。複製は連続的に進行する5’から3’方向のリーディング鎖と不連続的に進行する3’から5’方向のラギング鎖の両方向に進行する。リーディング鎖ではDNA複製のために1個のRNAプライマーを合成すればよいが、ラギング鎖では複数のRNAプライマーを用いて岡崎フラグメントと呼ばれる短い断片が合成される。

3. 終了

複製が完了するとRNAプライマーがヌクレアーゼによって取り除かれ、DNAに置き換えられる。そして、DNAリガーゼによって連結され、切れ目のないDNAとなる。

DNAに生じたエラーの修復機構を簡単に説明せよ

脱アミノ化や酸化などによる単一ヌクレオチドのエラーは、塩基除去修復が行われる。変異がある塩基を加水分解反応にて切断した後、塩基の欠落したデオキシリボースを除去し、DNAポリメラーゼによって正しいヌクレオチドを付加する。紫外線によるピリミジンダイマー形成などの比較的大きな損傷が生じた場合は、ヌクレオチド除去修復が行われる。変異を含む鎖のオリゴヌクレオチドを切断し、DNAヘリカーゼによって二本鎖構造をほどいた上で、DNAポリメラーゼによって修復する。

放射線照射や活性酸素などによって生じるDNA二本鎖切断の修復機構を簡単に説明せよ

DNA二本鎖切断は、非相同末端結合又は相同組み換え修復と呼ばれる2つの経路で修復される。非相同末端結合では切断された2つの末端をそのまま並べて、DNAリガーゼがこれを連結する。迅速な修復が可能であるが、修復部位のヌクレオチドが欠損し、間違った遺伝情報が伝わってしまう可能性がある。一方、相同組み換え修復は相同性のあるDNAを鋳型として修復するため、誤りのある遺伝情報が伝わることはない。

DNAトポイソメラーゼIとIIの違いについて説明せよ

I型トポイソメラーゼはDNAの二本鎖のうち一本だけを切断する。その切れ目の間をもう一方の鎖が通過した後、切れ目を再結合することでリンキング数を一つ変化させる。主にDNAの複製や転写の際に生じるDNA超らせんを緩和する働きをもつ。一方、II型トポイソメラーゼはDNA二本鎖を切断する。その切れ目の間を別の二本鎖が通過した後、切れ目を再結合することでリンキング数を二つ変化させる。DNA超らせんの緩和に加えて、複製後に生じるDNA間の絡まりの解消を担う。

カンプトテシンはI型トポイソメラーゼ阻害剤で、抗がん剤として用いられている。

転写 (DNA→RNA)

遺伝子情報がDNAからRNAに転写されるプロセスを簡単に説明せよ。

RNAポリメラーゼがDNAの特定の領域であるプロモーターに結合すると、DNAの二重らせんをほどき、RNA鎖の合成を開始する。その後、RNAポリメラーゼがDNA上の終結信号であるターミネーターに到達すると合成を停止し、合成したメッセンジャーRNA(mRNA)を開放する。

真核生物と原核生物におけるメッセンジャーRNAの転写プロセスの違いを説明せよ。

1. 転写調節因子

原核生物では、単一のRNAポリメラーゼが転写を行い、プロモーター配列の認識にはσ因子が関与する。一方、真核生物では、RNAポリメラーゼI、II、IIIの3種類が存在し、それぞれ異なる遺伝子群を転写する。転写開始には、TFIIDなどの基本転写因子が必要で、これらの因子は、プロモーター配列の認識と転写開始に関与する

★RNAポリメラーゼの主な役割

I: rRNAの転写

II: タンパク質を指令する遺伝子の転写

III: tRNAや低分子RNAの転写

2. キャップ形成とポリアデニル化

真核生物のメッセンジャーRNA(mRNA)は、RNAの合成と並行して5’末端にキャップが付加される。また、mRNAの転写が完了するとポリアデニル化により、3’末端にポリA尾部が付加される。キャップ形成とポリアデニル化は、mRNAの安定性を高め、核から細胞質への輸送を助けるとともに、mRNAの目印としての役割を担う。

3. RNAスプライシング

真核生物の遺伝子は、タンパク質をコードするエキソンとタンパク質をコードしないイントロンから構成されている。真核生物のメッセンジャーRNA(mRNA)はエキソンもイントロンも含めた遺伝子全体が転写された後、スプライソソームと呼ばれる複合体がイントロンを切除し、エキソン同士を連結して成熟mRNAとなる 。この過程をRNAスプライシングという。

スプライシングされる前のmRNA前駆体をhnRNA(ヘテロ核RNA)という

ポリシストロニック mRNA とモノシストロニック mRNAを簡単に説明せよ

一本のmRNAの中に複数個のタンパク質がコードされたものをポリシストロニックmRNAいい、原核生物に多く見られる。一方、一本のmRNAの中に一つのタンパク質がコードされたものをモノシストロニックmRNAといい、真核生物に多く見られる。

レトロウイルスの生活環(ライフサイクル)について説明せよ

まず、ウイルスのエンベロープが宿主細胞となる細胞の細胞膜に存在する受容体と結合し、細胞内にRNAと逆転写酵素を侵入させる。その後、逆転写酵素が作用し、プラス鎖ウイルスRNAを鋳型にマイナス鎖DNAを合成する。次いで、合成されたマイナス鎖DNAを鋳型にプラス鎖DNAを合成し、二本鎖DNAとなる。そして、二本鎖DNAは宿主細胞のDNAに組み込まれプロウイルスと呼ばれる状態になる。プロウイルスはウイルスRNAやメッセンジャーRNAを次々と合成し、完成したウイルスは宿主細胞から発芽する。

★転写の調節

大腸菌のラクトースオペロンにおける転写制御の仕組みを説明せよ。

Lacオペロンの転写開始は、転写活性化因子CAPとLacリプレッサーにより制御される。グルコースがないと、CAPがプロモーターのすぐ上流にあるアクチベーター結合部位に結合し、RNAポリメラーゼをプロモーターに引き寄せることでオペロンの転写を促進する。一方、ラクトースがないと、LacリプレッサーがLacオペレーターに結合して、オペロンの転写を抑制する。このようにしてLacオペロンはグルコースがなくラクトースがあるという2つの条件が満たされたときにだけ、高レベルで発現する。

がん抑制遺伝子として知られるp53の機能の概要を説明せよ。

p53 は転写因子として働く。DNA が修復可能な損傷を受けた場合には、p21 などのタンパク質を誘導して細胞周期を停止させ、DNA の修復を促進させる。一方、DNA が修復不可能な損傷を受けた場合には、細胞死を誘導する。p53 は、通常状態では、ユビキチンリガーゼである MDM2 によってユビキチン化され、プロテアソームを介して分解されているが、DNA 損傷が生じるとp53 のユビキチン化が抑制されてp53の発現量が増加する。

p53以外のがん抑制遺伝子として、網膜細胞芽腫や骨肉腫でみられる「Rb」や乳癌や子宮癌でみられる「BRCA1」を覚えておきたい

Rbは細胞周期の調整、BRCAはDNA損傷の修復に関与。

翻訳 (RNA→タンパク)

mRNAからタンパク質が翻訳されるプロセスを説明せよ

1. 開始

リボソームの小サブユニットがmRNAの5’キャップを認識しmRNAに結合する。その後、開始コドン(AUG)を認識すると、リボソームの大サブユニットが結合し、タンパク質の合成を開始する。

2. タンパク質の合成

まず、リボソームのA部位にアミノアシルtRNAが結合する。次いで、ポリペプチド鎖のカルボキシル末端がP部位のtRNAからはずれ、A部位のtRNAに結合したアミノ酸の遊離アミノ基とペプチド結合を作る。大サブユニットが移動し、P部位のtRNAがE部位に、A部位のtRNAがP部位に移動する。そして、E部位のtRNAは放出され、A部位に新たなアミノアシルtRNAが結合する。この繰り返しによりタンパク質が合成される。

P部位のtRNAはぺプチジルtRNA

3. 終了

リボソームが終始コドンに達すると、リボソームのA部位に終結因子が結合する。これにより、完成したポリペプチド鎖が放出され、リボソームは2つのサブユニットに解離する。

タンパク質分子が正常な機能を発揮するために正しく折りたたまれることを補助するタンパク質を総称して( ① )という。例えば、タンパク質分子が高温にさらされて変性した時には、( ① )の一種である( ② )が誘導され、変性タンパク質を正しく折りたたんで修復する。変性タンパク質は( ③ )アミノ酸残基を分子の外側に露出しており、容易に( ④ )して細胞毒性を示すが、( ① )は( ③ )アミノ酸残基を認識して結合し、タンパク質の( ④ )を抑制する。

① シャペロン

② HSP70

③ 疎水性

④ 凝集

★タンパク質の分解

ユビキチン・プロテアソームシステムによるタンパク質の分解プロセスを説明せよ。

1.ユビキチンによる標識

ユビキチンは 76 個のアミノ酸からなる小さなタンパク質である。標的タンパク質のリジン残基に C 末端のグリシン残基を介してイソペプチド結合し、さらに自身の48番目のリジン残基を介して重合することで、ポリユビキチン鎖を形成する。このポリユビキチン鎖はプロテアソームによって認識され、分解の標識となる。

ユビキチンには他にも結合の様式がある

63番目リジン: シグナル伝達やDNA修復

1番目メチオニン: NF-κBの活性化

2. 26Sプロテアソームによるタンパク質の分解

26Sプロテアソームはプロテアーゼ活性をもつ20Sとその調節ユニットからなる。20Sは中空円筒構造を持ち、細胞内のタンパク質と空間的に隔離されている。調節ユニットは、ユビキチン鎖が付加されたタンパク質と選択的に結合した後、ATPを利用してそのタンパク質のポリペプチド鎖をほどいた上で、20Sの内部に送り込む。20Sの内部に送り込まれたタンパク質は、短いペプチドに分解された後,20Sの外部に放出される。

タンパク質の分解で超重要な役割を担うプロテアソーム

難しいけど覚えておきたい

タンパク質の分解酵素であるエンドペプチダーゼとエキソペプチダーゼの違いを説明せよ

エンドペプチダーゼは、タンパク質がもつ非末端のペプチド結合を分解するタンパク質分解酵素で、トリプシン、キモトリプシン、ペプシンなどが知られる。一方、エキソペプチダーゼもタンパク質分解酵素であるが、タンパク質の末端からペプチド結合を1つ1つ分解する点がエンドペプチダーゼと異なる。エキソペプチダーゼとして、アミノペプチダーゼ、カルボキシペプチダーゼなどが知られる、

DNA発見の歴史

- 1928年: グリフィスは、S型とR型二種類の( ① )を用いて、バクテリアにおける( ② )を発見。遺伝情報が転移できることが示唆された。

- 1944年: アベリーは、アベリーはS型菌の成分を( ③ )の分解酵素や( ④ )の分解酵素で処理をしても形質転換がおこるが、( ⑤ )の分解酵素で処理をすると形質転換がおこらなくなることを発見した。これによって、DNAが遺伝情報伝達物質であることが示唆された。

- 1952年: ハーシーとチェイスは、T2バクテリオファージのDNAを( ⑥ )、タンパク質を( ⑦ )でそれぞれ標識して、いずれの生体成分が子孫ファージへと伝達されるかを調べた。その結果、( ⑥ )が子孫ファージへ伝達されることを示し、遺伝情報伝達物質であることを証明した。

① 肺炎双球菌

② 形質転換

③ タンパク質

④ RNA

⑤ DNA

⑥ P32

⑦ S35

- 1953年: ワトソンとクリックは、DNAの( ① )モデルを構築して、アデニンと( ② )、グアンニンと( ③ )が水素結合しているとともに、DNAの( ④ )複製を提唱した。

- 1958年: メセルソンとスタールは、同位元素を用いた実験から DNA 複製の際に( ① )が分離することを示した。すなわち、第一世代として( ⑤ )を含む培地で菌を生育させて DNA を( ⑤ )で標識した。次に、( ⑤ )を含まない培地で菌を生育させて第二世代と第三世代の菌を増殖させた。最後に、菌から抽出した DNA を( ⑥ )法で分離した。その結果、第一世代の DNA は比重が重く、第二世代は中間の比重を示し、第三世代は中間の比重と軽い比重の DNA となっていた。これら一連の実験から、DNA は( ④ )的複製をしていることが示された。

① 二重らせん

② チミン

③ シトシン

④ 半保存的

⑤ N15

⑥ 遠心

エネルギー生産の基礎

難易度:★★★★★

出題率:★★☆☆☆

最近の傾向として、出題頻度は低め。

その反面、難易度が高いため、あまり時間を使いすぎないように。

酵素の基本

酵素による( ① )作用は、自発的反応である。この自発的反応が起きるためには、( ② )エネルギーが減少する必要がある。( ② )エネルギーは、反応の自発性に関する情報を与えるが、酵素反応の速度についての情報は与えない。反応速度は、( ③ )エネルギーに依存する。酵素は反応速度を速めるが、反応の( ④ )点は変えられない。したがって、反応における酵素の有無によって最終的な生成物の量は変わらない。酵素が反応を加速させる機構は、化学反応の( ⑤ )の形成を容易にすることで説明される。

① 触媒

② 自由

③ 活性化

④ 平衡

⑤ 遷移状態

酵素反応では、基質との非共有結合性相互作用が重要な役割を担っている。生体において重要な非共有結合性相互作用としては、水素結合、( ① )及び( ② )が知られている。( ① )は、塩類によって阻害される。( ② )の結合エネルギーは、1から2kcal/mol程度である。

① 静電引力

② ファンデルワールス引力

酸化還元反応を担う酵素の中には、触媒反応に( ① )を必要とする酵素が知られている。ビタミンの多くが( ① )の前駆体となっている。( ① )に結合する前のタンパク質(不活性型酵素タンパク質)を( ② )酵素と呼ぶ。( ① )と( ② )酵素の複合体を( ③ )酵素と呼ぶ。

① 補酵素

② アポ酵素

③ ホロ酵素

小腸におけるペプチド消化の大半を触媒している、有名なセリンプロテアーゼ3種類とこれらの前駆体は?

トリプシン(前駆体: トリプシノーゲン)

キモトリプシン(前駆体: キモトリプシノーゲン)

エラスターゼ(前駆体: プロエラスターゼ)

前駆体は膵臓で生成される

ある種の酵素は、合成された後、一箇所若しくは複数箇所のアミノ酸配列が切断されることで活性化される。切断前の不活性なタンパク質を( ① )と呼ぶ。例えば、ウシのキモトリプシンは、不活性な( ② )として( ③ )で合成された後、小腸に運ばれ、15 番目のアルギニンと 16 番目のイソロイシンの間の( ④ )結合が( ⑤ )によって切断されることで活性型となる。( ⑤ )は、代表的なセリンプロテアーゼであり、セリンの( ⑥ )基が活性中心を形成している。この( ⑥ )基が標的となる( ④ )結合中の( ⑦ )を求核攻撃し、( ⑧ )反応によって( ④ )結合を切断する。( ④ )結合の炭素-( ⑨ )結合は、共鳴構造によって部分的な( ⑩ )を有する。そのため、比較的強い結合となる。さらに、( ④ )結合中の( ⑦ )原子は、カルボン酸エステル化合物中の( ⑦ )原子よりも求核性が弱く、求核攻撃を受けにくい。そのため、非酵素的な( ⑧ )反応が起きにくい。

① 前駆体

② キモトリプシノーゲン

③ 膵臓

④ ペプチド

⑤ トリプシン

⑥ ヒドロキシル基

⑦ カルボニル炭素

⑧ 加水分解

⑨ 窒素

⑩ 二重結合

カルボニル炭素…

アロステリック効果とは?

アロステリック効果とは、タンパク質の機能が他の化合物(エフェクター)によって調節されることをいう。

ヘモグロビンを例として、アロステリック効果を説明せよ。

赤血球中のヘモグロビンは酸素と結合する鉄中心をもつヘムを四つもち、それぞれのヘムと酸素との結合には一定の平衡定数が存在する。しかし、ヘモグロビン中の一つのヘムが酸素と結合すると、ヘモグロビン全体の構造が変化し、他のヘムと酸素との結合が促進される。すなわち、酸素濃度の高いところでは単独のヘムよりも効果的に酸素を取り入れることができる。

ヘモグロビンがアロステリック効果をもつことの生理的意義を説明せよ。

ヘモグロビンは、アロステリック効果により酸素濃度の高いところでは酸素を吸収し、酸素濃度の低いところで酸素を放出する。この特性により、酸素濃度の高い肺から酸素濃度の低い抹消組織へと酸素の運搬を行っている。

酵素の反応速度

ミカエリス・メンテン式は?

v=Vmax[S]/Km+[S]

基質濃度をKm濃度の4倍で用いた時、その反応速度は最大反応速度(Vmax)の何%になるか。

80%

S=4Kmをミカエリス・メンテン式にあてはめると

v=4VmaxKm/Km+4Km

v=0.8Vmax

よって、基質濃度をKm濃度の4倍で用いた時、その反応速度は最大反応速度の80%

ラインウィーバー・バークプロットの式は?

1/v=(Km/Vmax) x 1/[S] + 1/Vmax

「糖」の分解と利用

単糖分子は、( ① )基か( ② )基のいずれか一つと複数のヒドロキシ基を有する。( ① )をもつ糖を( ③ )、( ② )基をもつ糖を( ④ )と呼ぶ。血糖とも呼ばれるヒト生体内の代表的単糖は( ⑤ )である。

① アルデヒド

② ケトン

③ アルドース

④ ケト―ス

⑤ グルコース

代表的な六単糖のアルドースを3つ答えよ。

グルコース

マンノース

ガラクトース

代表的な五単糖のアルドースを3つ答えよ。

リボース

アラビノース

キシロース

アラビノースとキシロースは植物に豊富に含まれる成分

自然界だと、アラビノースはL体が多くて、キシロースはD体のみが存在する

好気呼吸においては、グルコースは( ① )、( ② )、( ③ )という3つの反応経路によって完全に分解され、水と二酸化炭素そして( ④ )分子のATPができる。

① 解糖系

② クエン酸回路

③ 電子伝達系

④ 38

[解糖系]

グルコース→2ピルビン酸+4[H]+2ATP

C6H12O6 + 2NAD+ + 2ADP + 2H3PO4 → 2CH3COCOOH + 2NADH + 2H+ + 2ATP + 2H2O

[クエン酸回路]

2ピルビン酸→20[H]+2ATP

2C3H4O3 + 6H2O + 8NAD+ + 2FAD + 2ADP + 2H3PO4 → 6CO2 + 8NADH + 8H+ 2FADH2 +2ATP + 2H2O

[電子伝達系]

24[H]→34ATP

24[H] + 6O2 → 12H2O + 34ATP

クエン酸回路はアセチル CoA のアセチル基を 2 分子の( ① )に酸化し、遊離するエネルギーを( ② )産生に利用する仕組みである。クエン酸回路に関与する酵素群は( ③ )に存在し、アセチル CoA は( ④ )と縮合してクエン酸となり回路に組み込まれる。

① CO2

② ATP

③ ミトコンドリア

④ オキサロ酢酸

クエン酸回路で生成される化合物の順番は?

オキサロ酢酸

クエン酸

イソクエン酸

α-ケトグルタル酸

スクシニルCoA

コハク酸

フマル酸

リンゴ酸

ボクはこちらの語呂合わせで覚えました。

ヒトの筋肉などの組織における嫌気呼吸ではピルビン酸は直接 NADH によって還元され、最終産物として( ① )を生じるが二酸化炭素は発生しない。生成した( ① )は( ② )回路によって肝臓で再びピルビン酸に戻される。

① 乳酸

② コリ

「脂肪」の分解と利用

脂肪酸は構造の違いから( ① )脂肪酸と( ② )脂肪酸に分類され、炭化水素の尾部に二重結合があるものを( ① )脂肪酸、二重結合をもたないものを( ② )脂肪酸とよぶ。( ① )脂肪酸は同じ炭素数の( ② )脂肪酸と比べて融点が( ③ )い。

① 不飽和

② 飽和

③ 低

脂肪酸はミトコンドリアに運ばれた後、( ① )によってアセチルCoAに分解され、( ② )、( ③ )という反応経路を経てエネルギーに変換される。

① β酸化

② クエン酸回路

③ 電子伝達系

脂肪酸のβ酸化について説明せよ。

脂肪酸を酸化して脂肪酸アシルCoAを生成し、そこからアセチルCoAを取り出す代謝経路のことである。β酸化は4つの反応の繰り返しから成り、一順するごとにアセチルCoAが1分子生成され、最終産物もアセチルCoAとなる。

CH3(CH2)16COOH(ステアリン酸)が 酸化系で C2 単位まで分解される際の化学反応式を書け。物質は以下の記号で表すこと。

[AMP ATP CoA FAD FADH2 H+ H2O NAD+ NADH PPi]

CH3(CH2)16COOH + HS-CoA + ATP

→ CH3(CH2)16 COS-CoA + H2O + AMP +PPi

CH3(CH2)16 COS-CoA + 8FAD + 8NAD + 8HS-CoA

→ 9CH3COOS-CoA + 8FADH2+8NADH +8H+

かなり前に出題されたやつだけど、これは覚えなくていいかな…

アルコール発酵

酵母などにおける( ① )発酵ではピルビン酸が2段階の反応で( ② )に変換される。この反応ではまずピルビン酸から二酸化炭素が外され、ピルビン酸は炭素2個の( ③ )に変換される。次に( ③ )は NADH によって還元されて( ② )になる。

① アルコール

② エタノール

③ アセトアルデヒド

アルコール脱水素酵素について説明せよ。

アルコール脱水素酵素は、アルコールからアルデヒドへの酸化反応を触媒する酵素である。ヒトの場合、肝臓に多く存在する。NAD+はアルコール脱水酵素の補酵素として働き、電子受容体の役割を担っている。

アルコール脱水素酵素によるエタノール酸化反応の化学反応式を示せ。

CH3CH2OH+NAD+ → CH3CHO+NADH+H+

窒素固定・窒素同化

空気中に多量に存在する安定な窒素分子を反応性の高い( ① )、硝酸塩、二酸化窒素などの窒素化合物に変換するプロセスを( ② )という。これはメタン菌などの( ③ )によって行われる。反対に窒素化合物を窒素分子として大気中へ放散させる作用は( ④ )と呼ばれる。

植物が( ① )などの窒素化合物を吸収して、生体を構成するアミノ酸やタンパク質などの有機窒素化合物に合成することを( ⑤ )という。( ⑥ )というアミノ酸に( ⑦ )イオンを結合させて( ⑧ )というアミノ酸を合成する。

① アンモニア

② 窒素固定

③ 古細菌

④ 脱窒

⑤ 窒素同化

⑥ グルタミン酸

⑦ アンモニウム

⑧ グルタミン

過去問リンク

- 2025年度の過去問(生物化学)

- 2024年度の過去問(生物化学)

- 2023年度の過去問(生物化学)

- 2022年度の過去問(生物化学)

- 2021年度の過去問(生物化学)

- 2020年度の過去問(生物化学)

- 2019年度の過去問(生物化学)

- 2018年度の過去問(生物化学)

- 2017年度の過去問(生物化学)

- 2016年度の過去問(生物化学)

- 2015年度の過去問(生物化学)

- 2014年度の過去問(生物化学)

- 2013年度の過去問(生物化学)

Comment