二次試験(論文/選択科目)の対策!

特許庁のWebサイトで公開されている過去問の中から、理工IV(生物)の「生物化学」を解いてみました。

今回は、2015年度(令和27年)の問題です。

ボクなりの回答と、ボクが考えた派生問題を共有させていただきます。

おかしな箇所があれば、Comment欄にてご指摘ください。

2015年度の過去問

問1(計30点)

1.マイクロ RNA に関する以下の問いに答えよ。

(1) マイクロ RNA の生合成過程について、以下の語を全て用いて6行程度で説明せよ。用いた語には下線を引くこと。[Dicer、pre-miRNA、pri-miRNA、mature miRNA、触媒反応]

まず核内において、RNAポリメラーゼIIを介した転写によりpri-miRNAが産生される。次いで、RNase III系酵素であるDroshaにより切断されpre-miRNAが産生される。その後、Exportin5を介して核より細胞質へと移送される。細胞質では別のRNaseIII酵素であるDicerの触媒反応により2本鎖mature miRNAが産生される。2本鎖mature miRNAはAgoタンパク質に取り込まれ、片方のRNA鎖だけがAgoタンパク質と安定な複合体を形成し、RISC複合体を形成する。この一本鎖化されたmature miRNAが遺伝子発現制御のガイド役として働く。

ぎゃ~~いきなりムズすぎー!!

専門用語をできるだけ省いて、超簡単にまとめました。

(2) マイクロ RNA による遺伝子発現抑制機構について、以下の語を全て用いて6行程度で説明せよ。用いた語には下線を引くこと。[RNA 分解、RNA 誘導サイレンシング複合体(RISC)、翻訳、反応促進、反応抑制]

マイクロRNA(miRNA)による遺伝子発現抑制機構で中心的な役割を果たすのがAgoタンパク質である。miRNAとAgoタンパク質の複合体であるRNA誘導サイレシング複合体(RISC)は、RISCに取り込まれたmiRNAと部分的に相補的な配列を有する標的mRNAと結合し、その標的mRNAのタンパク質への出力を抑制する。これまでの研究でさまざまなAgoタンパク質が存在することがわかっており、標的mRNAの切断、mRNA分解反応促進、翻訳反応抑制などにより、標的mRNAのタンパク質への出力を抑制していると考えられている。

もうギブアップ…

そもそも、マイクロRNAによる遺伝子発現抑制機構って…まだよくわかってない領域では??

無理くり回答をまとめましたが、あまりあてにならない回答だと思ってください。

問2(計30点)

2.真核細胞における3種類の細胞骨格について、その構造や機能等を 10 行程度で説明せよ。

1. アクチンフィラメント

アクチンタンパクの二本鎖らせんで構成され、直径約7nm。その主な役割は細胞の進展や収縮で、アクチンフィラメントによって、筋肉が伸びたり縮んだりすることができる。また、細胞内の原形質流動にも関わっている。

2. 中間径フィラメント

ケラチンタンパクが束になって構成され、直径約10nm。細胞骨格繊維のうち最も丈夫で耐久力が高い。中間径フィラメントが細胞内に網目状に張り巡らされることで、細胞の形態を保持している。また、核の位置を保持する役割も担っている。

3. 微小管

チューブリンでできた長い中空の筒であり、直径約25nm。ミトコンドリアなどの膜につつまれた細胞小器官の位置を定めたり、細胞内輸送を導く機能を担っている。また、細胞分裂の際には、紡錘糸として染色体を2つに分ける働きも担っている。

問1が鬼ムズだったから、簡単に感じてしまう現象。

試験で書けって言われたらそこそこ悩みそうです。

問3(計20点)

3.アポトーシスとネクローシスの違いについて、以下の語を全て用いて6行程度で説明せよ。用いた語には下線を引くこと。[受動的、能動的、外的環境要因、ヌクレオソーム、プログラム]

アポトーシスはプログラム細胞死の最も一般的な形態であり、多細胞生物の細胞で増殖制御機構として管理・調節された能動的な細胞死である。ほとんどの場合、ヌクレオソーム単位でのDNAの断片化を伴い、遺伝子によって制御されている。内容物がすべて細胞膜によって閉じ込められたままマクロファージ等によって貪食されるため、周囲の細胞に何の害も及ぼさない。一方、ネクローシスは栄養不足、毒物、外傷などの外的環境要因によっておこる受動的細胞死である。細胞の壊死を起こし通常は膨張・破裂して細胞内の様々な有機物質がばらまかれてしまうため、周囲に害を与える恐れのある炎症反応を引き起こす。

こ、これは…2019年度の問題とほぼ同じ♪

以前の回答では「ヌクレオソーム」と「プログラム」のワードを入れていなかったので、少しだけ変えました。

問4(計20点)

4.以下の事項について、空欄の( ① )から( ⑩ )に適切な語句を入れよ。ただし、同じ番号には同じ語が入る。

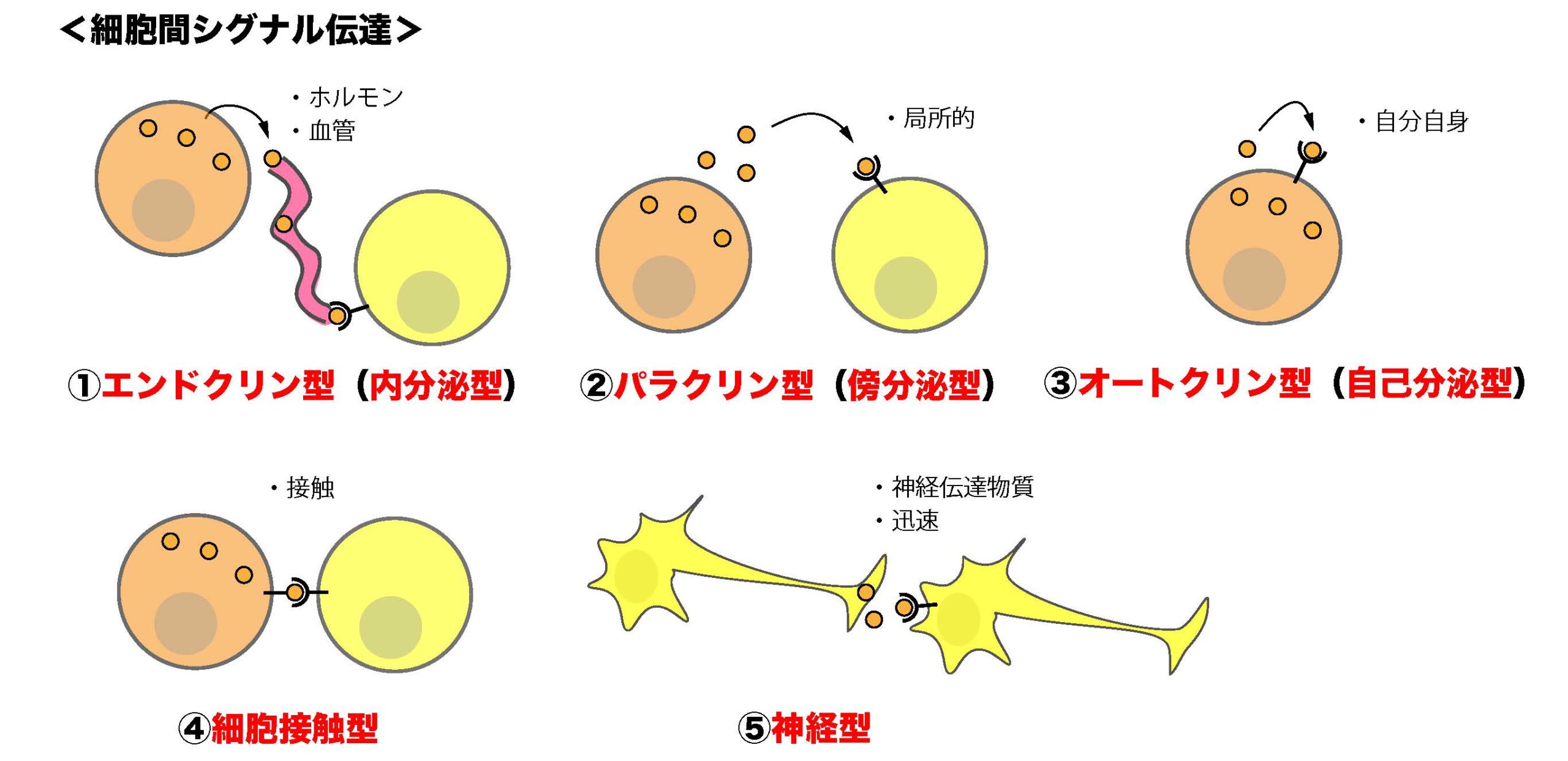

細胞間情報伝達には、( ① )を通じて隣接細胞の細胞質間で直接物質をやりとりする様式、細胞から放出された情報伝達物質を細胞膜上の( ② )が感知する様式、及び細胞膜上の膜タンパク質どうしが直接接触して情報交換する様式、などがある。情報伝達物質を介した細胞間情報伝達は、その効果が及ぶ範囲によって、( ③ )、( ④ )、及び( ⑤ )に大別される。( ③ )は、分泌された情報伝達物質が、分泌した細胞自身に作用する様式である。( ④ )は、分泌された情報伝達物質が、分泌した細胞の近隣の細胞に作用する様式である。( ⑤ )は、分泌された情報伝達物質が、血管系を介して離れた器官に運ばれ、そこで作用する様式である。

① 膜結合シグナル分子

② 受容体

③ オートクリン型

④ パラクリン型

⑤ エンドクリン型

細胞間情報伝達は全部で5種類。エンドクリン型、パラクリン型、オートクリン型、細胞接触型、神経型。

AZARASHIさんのブログでわかりやすく解説されています!! AZARASHIさん、ありがとう( ;∀;)

また、神経細胞の軸索末端と標的細胞との間に形成される( ⑥ )でも細胞間情報伝達がなされている。主な情報伝達物質として、 γ-アミノ酪酸などの( ⑦ )、( ⑧ )、モノアミンなどが知られる。( ⑧ )の化学式は CH3COOCH2CH2N(CH3)3 である。生体のエネルギー通貨と呼ばれる( ⑨ )も細胞間情報伝達物質として機能する。近年、細胞から分泌される( ⑩ )に含まれるマイクロ RNA が疾患の診断標的として注目されている。

⑥ シナプス

⑦ アミン

⑧ アセチルコリン

⑨ ATP

⑩ エクソソーム

「アドレナリン」、「ノルアドレナリン」、「ドーパミン」、「セロトニン」、「ヒスタミン」…は「モノアミン」。

「γ-アミノ酪酸」は「GABA」のこと。

問題を解き終えた感想

【2015年度の特徴】

- 「説明せよ」問題、ムズすぎ‼︎

- 穴埋め問題は比較的簡単

- マイクロRNAの存在感が強い

今回の過去問は今まで取り組んできた問題(2015~2021年度)の中で一番難しく感じました。

特に「問1」!!!

大学の期末試験で出てきそうなレベルです。

期末試験は出題範囲が限られているからどうにか回答できるかもしれませんが、この広い出題範囲の中でこんな問題出されて回答できるか…?

比較的新しい過去問ではここまで難しい問題は稀ですので、深入りしない方がいいかもしれません。

選択科目の試験時間は1時間半。

スマホ持ち込みokでも厳しいよ(。-∀-)

2015年度の派生問題

シグナル伝達は細胞間で行われるものと、細胞内で行われるものとに分けることができる。ホルモンに代表される細胞外シグナルを(①)といい、これに対して細胞内シグナル分子を(②)という。

① シグナル分子

② セカンドメッセンジャー

ステロイドホルモンは細胞外シグナル分子が細胞膜を透過し、そのまま細胞内シグナル分子として機能する。

細胞間シグナル伝達の様式の一つであるエンドクリン型は細胞から分泌された(①)が(②)を通って全身に広がる様式である。

① ホルモン

② 血液

エンドクリン型といえばホルモン!

主な神経伝達物質としてアミン、アセチルコリン、モノアミンが知られる。この三種類のうち、(①)には「アドレナリン」、「ノルアドレナリン」、「ドーパミン」、「セロトニン」、「ヒスタミン」が分類され、(②)には「アスパラギン酸」、「グルタミン酸」、「グリシン」が分類される。

① モノアミン

② アミン

ちょっとマニアックかもしれないけど、関係性を整理しておこうかな…

過去問リンク

- 2024年度の過去問(生物化学)

- 2023年度の過去問(生物化学)

- 2022年度の過去問(生物化学)

- 2021年度の過去問(生物化学)

- 2020年度の過去問(生物化学)

- 2019年度の過去問(生物化学)

- 2018年度の過去問(生物化学)

- 2017年度の過去問(生物化学)

- 2016年度の過去問(生物化学)

- 2015年度の過去問(生物化学)

- 2014年度の過去問(生物化学)

- 2013年度の過去問(生物化学)

Comment