本日のテーマは、二次試験『論文/選択科目』

理系科目で勝負できる唯一の試験、、、ではあるものの、出題範囲が膨大で、どのように対策を進めていけばいいのか悩ましい試験でもあります。

この記事では、特許庁のWebサイトで公開されている「弁理士試験最終合格者」の統計データをもとに、選択科目の攻略法について考えてみました。

すると…

最終合格者の過半数を占めるポピュラーな方法が明らかに!?

それと、ボクと同じく理工IVの「生物化学」を選択している方へ、”ボクなりの”対策を共有させていただきます。

選択科目とは?

そもそも選択科目とは?

弁理士合格までの道のりは以下の通りです。

- 5月下旬:一次試験(短答)

- 7月上旬:二次試験(論文/必須科目)

- 7月下旬:二次試験(論文/選択科目)

- 10月下旬:三次試験(口述)

『選択科目』は、二次試験として行われる論文試験の一つで、以下の選択問題の中から一つを選んで受験する試験です。

| 選択科目 | 選択問題 |

| 理工I(機械・応用力学) | 材料力学、流体力学、熱力学、土質工学 |

| 理工II(数学・物理) | 基礎物理学、電磁気学、回路理論 |

| 理工III(化学) | 物理化学、有機化学、無機化学 |

| 理工IV(生物) | 生物学一般、生物化学 |

| 理工V(情報) | 情報理論、計算機工学 |

| 法律(弁理士の業務に関する法律) | 民法 |

その大きな特徴は、理工系科目を選択できるということ。

法律系の資格でありながら理系出身の多い弁理士受験生にとっては、伝家の宝刀で勝負できる唯一の試験なんです(*’▽’)♪

選択のタイミング

そんな選択科目を選ぶタイミングは願書の提出時です。

インターネットで願書を請求する際にどの科目を選択するか問われますが、特許庁から送られてくる願書を二重線で訂正すれば、郵便局で提出するまで修正可能です。

詳しくはこちら!

合格すれば永遠に免除

そして選択科目は、一度合格することができれば無期限で免除されちゃいます。

やったー!!!

「短答試験」や「論文(必須科目)」に合格しても2年間の免除なので、無期限だと嬉しいですよね~( ̄▽ ̄)♪

ちなみに、必須科目をすっぽかしても、選択科目のみで採点してくれるそうです。

選択科目の攻略は大変

前述の通り、選択科目とは得意科目で勝負できる試験(。 ー`ωー´) キラン☆

ですが、

決して楽な試験というわけではありません!

その理由は以下の通り。

1. 自力でやるしかない

ただでさえマイナーな資格「弁理士」

一つ一つの選択科目に対応した解説講座はもちろん、問題集ですらほとんど目にしたことがありません。

STUDYingもカバーしてない…

特許庁のWebサイトで公開されている過去問を解きながら、自力で出題傾向を抑えていくという難しさが、まず最初に立ちはだかります。

2. 出題範囲が広すぎ

選択する問題にもよるかも知れませんが、出題範囲は大学の教科書全範囲!

大学時代の分厚~~い教科書を引っ張り出してきて、一通り頭にぶち込んでいくという作業になります。

ボクが選択している生物化学だと、「分子生物学」、「発生生物学」、「生化学」、「免疫学」などなど。

3. 説明問題がある

そして、、、この選択科目は「論文式筆記試験」です。

短答試験のようにマークシートで正解を選ぶタイプであれば、教科書全体を軽く読んでおくだけで十分かもしれません。

しかし、「記述式の穴埋め問題」と「○○を説明セヨ」といった問題構成となっているため、合格ライン(60%以上)を突破するためには、しっかりとした知識を身につけておく必要があります。

なお、ボクが選択している「生物化学」の場合は3~4割が穴埋め問題、残りの6~7割は説明セヨ問題です。

選択科目を攻略する方法

それでは本題。

いかにしいて選択科目を攻略すればいいのかについてお話しします。

一番ポピュラーな方法

まずは、一番ポピュラーな戦略。

それは、、、

「選択科目試験の免除」

…(°_°)ェ

二次試験(論文/選択科目)については、以下のいずれかに当てはまる場合、免除を受けることができるのです。

- 修士/博士を有している方

- 専門職の学位を有している方

- 他の公的資格を有している方

(一級建築士、薬剤師、行政書士など)

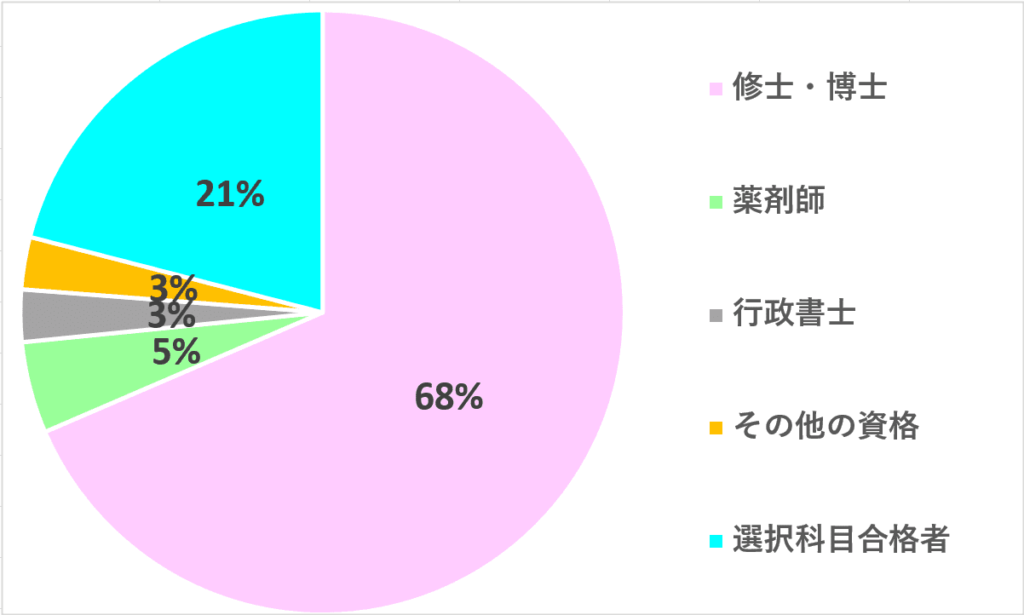

特許庁が公開しているデータによると、2022年度は最終合格者193人のうち164名(約85%)が選択科目の免除を受けているようです。

…とはいっても、

164名のうち30名は過去に選択科目を合格した方のようですので、一度も選択科目に合格していないケースに限定すると「134名(約69%)」ということなります。

免除の内訳はこちら(2022年度のデータです)。

約70%が大学院生!

ちなみに…行政書士を取っても、登録(入会費約30万円)しないと選択科目の免除を受けられないそうなのでご注意くださいね(^^;

二番目にポピュラー

大学院なんていってないよ〜(;_;)

という方へ。

二番目にポピュラーな方法を紹介。

それは、理工V(情報)の『情報理論』を狙うこと‼︎

唯一高校レベルの知識で突破できるということで、最も通過しやすい選択問題とされています。

受験する人が多いということは、攻略情報が多く出回っているかも!

文系の方はもちろん、理系の方でも、自分の専門分野ではなくあえて「情報理論」を狙っている人がいるくらいです。

ちなみに、

特許庁が公開しているデータより、過去5年の弁理士試験合格者がどの選択科目を選んだのかを調べてみました。

その結果がこちら!

※ 免除を受けた人を除いたデータです

あれ?

以外と…バラけてる…(^-^;

なんだかんだ、自分の得意分野を選んでいる人が多いのかもしれませんね…

【生物化学の対策】

そんなボクはといいますと、

自身の専門分野「理工IV(生物)」の「生物科学」を狙っています!

やはり、弁理士試験のための参考書を見つけることができなかったので、特許庁のWebサイトで公開されている過去問を中心に、コツコツと勉強を進めています。

過去問を解いてみた!

生化学の過去問を解いてみたので、自分なりの回答を共有させていただきます。

- 2022年度の過去問(生物化学)

- 2021年度の過去問(生物化学)

- 2020年度の過去問(生物化学)

- 2019年度の過去問(生物化学)

- 2018年度の過去問(生物化学)

- 2017年度の過去問(生物化学)

- 2016年度の過去問(生物化学)

- 2015年度の過去問(生物化学)

- 2014年度の過去問(生物化学)

- 2013年度の過去問(生物化学)

あくまでも”ボクなりの”回答です。

おかしなところがありましたら、Commentにてご指摘を頂けると嬉しいです(* .ˬ.))

参考書

生物化学の過去問を解くにあたってお世話になっている参考書はこちら!

生物化学の試験対策を進める上で一番お世話になる本。

大部分の情報はこの本でカバーできます。

一番有名な生物学の教科書。

内容が細かすぎるので、「Essential 細胞生物学」で調べてもわからない問題は、この本を参考にしています。

生化学の定番書。

「Essential 細胞生物学」で調べられない生化学系の問題は、この本がオススメ。

以上。

あれこれ教科書を使うと、混乱してしまうので、この三冊を中心に学習を進めることにしています。

定価で購入することが難しい場合は、「中古」かつ「版落ちもの」の購入をオススメさせていただきます。

Comment