2025年7月、弁理士試験二次試験に挑戦してきました。

弁理士試験には4度目の挑戦で、今回初めての二次試験!!

二次試験に挑戦するまでの準備から、試験会場で感じたあれこれについて、体験談を報告しますヾ(≧▽≦)ノ

奇跡の一次試験突破

弁理士試験の挑戦は2018年12月からスタートしました。

そこから2020年、2021年、2023年と3回連続で一次試験不合格…

2020年のスコアが最高記録だったりして、合格に近づいているかどうかわからない。

(もはや永遠に合格できないのでは??)

そんな不吉な言葉が頭をよぎった矢先、、、奇跡の一次試験合格!!!

2018年のスタートから6年半の期間を経て、やっと二次試験の舞台に足を踏み入れることが許されました。

必須科目

二次試験の「論文」は、特許法・実用新案法・意匠法・商標法の知識を問う「必須科目」と、

各々の受験生が得意とする専門分野の知識を問う「選択科目」の二種類がそれぞれ別日程で開催されます。

最初に開催されたのは「必須科目」

弁理士試験の天王山といわれるこの試験は、2025年7月2日(日)に開催されました。

一度目の必須科目

一次試験に合格した受験生には、一次試験の免除を受ける権利が「2年分」

つまり、次の試験に挑戦する権利が「3回分」与えられます。

そんな貴重な第一球、

ボクは…すっぽかすことにしました(..)

ここまで、短答試験に注力してきたので、論文試験の対策をほとんどしておらず、「必須科目」の合格は絶対に不可能

…であれば、

まずは7月下旬の「選択科目」に注力するために「必須科目」は捨ててしまおうと考えました。

会場の雰囲気や貸与法文集に慣れるためにも、とりあえず会場まで足を運ぶべきなんでしょうけど、、、

仕事の繁忙期だったり、丸一日子供の面倒を妻に押し付けることになってしまうことを考えると、今年はスッパリ諦めてしまおう…、と。

そんな考えに至りました。

選択科目

続いて、二次試験「選択科目」

2025年7月23日(日)に開催されました。

試験までの準備

試験までの準備は一次試験が終了した2025年5月22日より本格スタート。

ボクが選択している理工IV(生物)の「生物化学」は問題集が販売されていないため、特許庁のWebサイトに掲載されている過去問をベースに試験対策をしました。

解いた過去問の数は合計で「12年分」

過去問一つ一つの問題数自体は少ないのですが、特許庁のWebサイトには模範解答が掲載されていないため、自力で解いていくとかなりハードでした(*_*)

- 2024年度の過去問(生物化学)

- 2023年度の過去問(生物化学)

- 2022年度の過去問(生物化学)

- 2021年度の過去問(生物化学)

- 2020年度の過去問(生物化学)

- 2019年度の過去問(生物化学)

- 2018年度の過去問(生物化学)

- 2017年度の過去問(生物化学)

- 2016年度の過去問(生物化学)

- 2015年度の過去問(生物化学)

- 2014年度の過去問(生物化学)

- 2013年度の過去問(生物化学)

ボクの場合は、過去問の模範解答だけ一次試験の対策と並行して準備しており、試験までの2ヶ月間をかけて出題頻度の高そうなところを頭に叩き込みました。

選択科目の対策は何を選ぶかで大きく異なるような気もしますが、

生化学はとにかく出題範囲が広く、凄まじい労力を費やすことに…

選択科目でここまで大変なのか…

試験会場

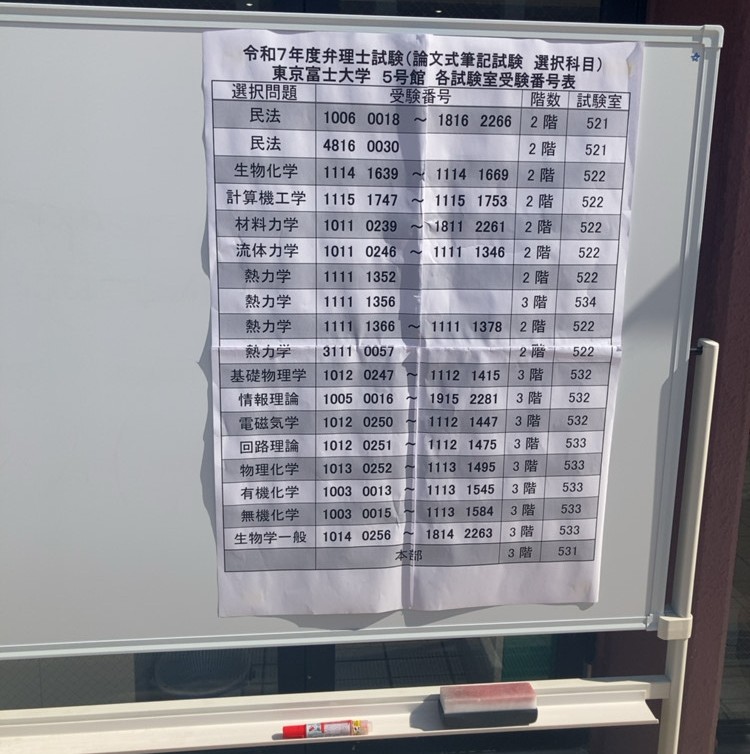

2025年の選択試験「東京会場」は、高田馬場駅から徒歩3分「東京富士大学」で行われました!!

集合時刻は午前9時半

8時代に到着したボクは、控室に通されると、

20人ほどの受験生がポツポツとテーブルに分厚い本を広げていました。

初めて足を踏み入れた選択科目の会場は、TOEICテストのように人で溢れかえった一次試験とはまるで別世界!

「し~~ん」と、

静寂な時間が流れていました。

そこから、各々の教室へ。

…そこで驚愕の事実が明らかになります。

なんと、、、

ボクと同じ「生物化学」を選択した受験生は、たったの5人でした(°_°)!

携行品

当日の携行品はボールペン、腕時計、それからボトル入りのコーヒー。

会場に向かう途中、多色ボールペンの使用が許されるのか不安になり、コンビニで普通のボールペンを1本追加しました。

できる限り使い慣れた多色ボールペン(写真の青か黒)を使用したかったので、上の写真のように5色入りのボールペンから4本を外してスタンバイ

結局、何も注意されなかったけどね。

それと意外だったのは一次試験の重要アイテム「耳栓」

二次試験の携行品には書かれていませんでしたが、二次試験での使用も認められているようでした。

試験の感想

第一関門

いよいよ試験スタート!

過去問の出題傾向から、「生化学」に重きを置いた年と「分子生物学」に重きを置いた年があって、ボクが得意なのは「分子生物学」

なので、「分子生物学」の問題を引き当てられるかどうかが第一関門、

合否に大きく影響します!!!

(分子生物学の年の方が多いからきっと大丈夫!)

配布された問題冊子を開いた瞬間、ボクの頭の中に声が響きました。

外れたーーー!!!。・゜・(ノД`)・゜・。

稼ぎどころの穴埋め問題でペンが止まってしまいました…

3〜4割は過去問

第一関門で敗北したとて、まだまだ試験は終わらない!

頭に叩き込んだ12年分の過去問を総動員して、一通り回答を埋めることができました。

自信をもって答えられたのは、過去問どおり出題された3〜4割程度

そのほかの問題はパッと見だと何のことだか検討もつきませんでしたが、キーワードを手繰り寄せて、どうにかこうにか回答を絞り出した感じです。

失敗談

後々になって振り返ると、いくつかの失敗をやらかしていることに気がつきます。

・下線を引き忘れた!

記述問題では、キーワードを使って説明することが求められており、使用したキーワードには下線を引く必要があります。

ボクは問題用紙のキーワードに下線を引いていましたが、そもそも問題用紙は回収されることがないので、回答用紙に下線を引くべきでした。

・書き方がわからない

選択問題の回答用紙は罫線だけが引かれたシンプルな用紙です。

ボクの失敗は、、、

書き方のルールを調べておくべきだったこと。

必須科目であれば、文末に「以上」と書くこと、修正は二重線を引いてただいい回答を挿入すること。

その程度の知識はありましたが、穴埋め問題をどのように書けばいいのか、選択問題でも「以上」と記載すべきなのか?

終始頭の中に疑問が浮かんでしまいました…

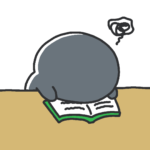

結果発表

そんなこんなで試験終了!

2ヶ月後の9月下旬

試験結果が送られてきました。

必須科目を捨てて必勝で挑んだ選択科目でしたが、

「47%」で不合格

想像よりも低いスコアに唖然…

たまたま問題との相性が悪かったと受けとるべきか、過去問以外にも範囲を広げてもっと対策をしておくべきだったのか??

とにもかくにも、必須科目に集中する必要があるので、選択科目の対策は、来年の必須科目が終了するまで一時中断

ポジティブに捉えれば、この試験対策を通して大学で学んだ知識を総復習することができました。

充実できたからまあいいか…

これにめげずに、来年も頑張ります!

Comment

コメント失礼いたします。記事を拝読させていただきました。

弁理士試験選択科目を受験される人は少数なので、大変興味深い内容でした。

多くの方は、大学院修士卒の成績書やその他の資格等で選択科目は免除申請を取得していると思われますが、ペギさんはそうされないのですか?(スタディングにバイオ系大学院卒と記載されていたので、免除を申請されない理由が少し気になりました)

MPAM16さん、コメントありがとうございます。

ご指摘の通り、ボクは大学院修士卒ですので、「修士・博士等の学位に基づく選択科目免除」を受けることは可能です。

大学院を修了しているからこそ、自力で合格したいなと思って選択科目の勉強を始めました。

ただ実際のところ、当初想定していた以上に選択試験の難易度が高く、免除の誘惑と日々戦っています(^-^;

一見、簡単そうに見えたんですけどね…