二次試験(論文/選択科目)の対策!

特許庁のWebサイトで公開されている過去問の中から、理工IV(生物)の「生物化学」を解いてみました。

今回は、2025年度(令和7年)の問題

ボクなりの回答と、ボクが考えた派生問題を共有させていただきます。

おかしな箇所があれば、Comment欄にてご指摘ください。

2025年度の過去問

問1(計40点)

以下の事項について、空欄の( ① )から( ⑳ )に適切な語を入れよ。ただし、同じ番号には同じ語が入る。

(1) Gqタイプの三量体型Gタンパク質はリガンドが結合した( ① )回膜貫通型受容体の細胞内ドメインに結合すると( ② )結合型のαサブユニット(Gqα)がβγサブユニットと解離する。Gqαは( ③ )に結合して( ③ )を活性化する。リン脂質である( ④ )のリン酸化体は( ③ )の作用を受けて2種類のセカンドメッセンジャーである( ⑤ )とジアシルグリセロールを産生する。( ⑤ )が小胞体膜上の( ⑤ )受容体に結合すると、小胞体内に蓄積されていた( ⑥ )イオンが細胞質内に放出される。結果的にジアシルグリセロールと( ⑥ )イオンが( ⑦ )を活性化する。

① 7回

② GTP

③ PLC-β (ホスホリパーゼC-β)

④ PIP2 (ホスファチジルイノシトール4,5-ビスリン酸)

⑤ IP3 (イノシトール1,4,5-トリスリン)

⑥ Ca2+

⑦ PKC (プロテインキナーゼC)

大学で習ったけど、よくわからなかったやつ…‼︎

こちらの記事がわかりやすかったです!

(2) アポトーシスを誘発するシグナルが細胞内小器官である( ⑧ )に伝達されると、( ⑨ )が細胞質に放出される。( ⑨ )はアポトーシスプロテアーゼ活性化因子-1 (Apaf-1)と結合し、( ⑩ )という七量体のタンパク質複合体を形成し、開始( ⑪ )を活性化する。活性化された開始( ⑪ )はさらに下流の実行( ⑪ )を活性化してアポトーシスを進行させる。

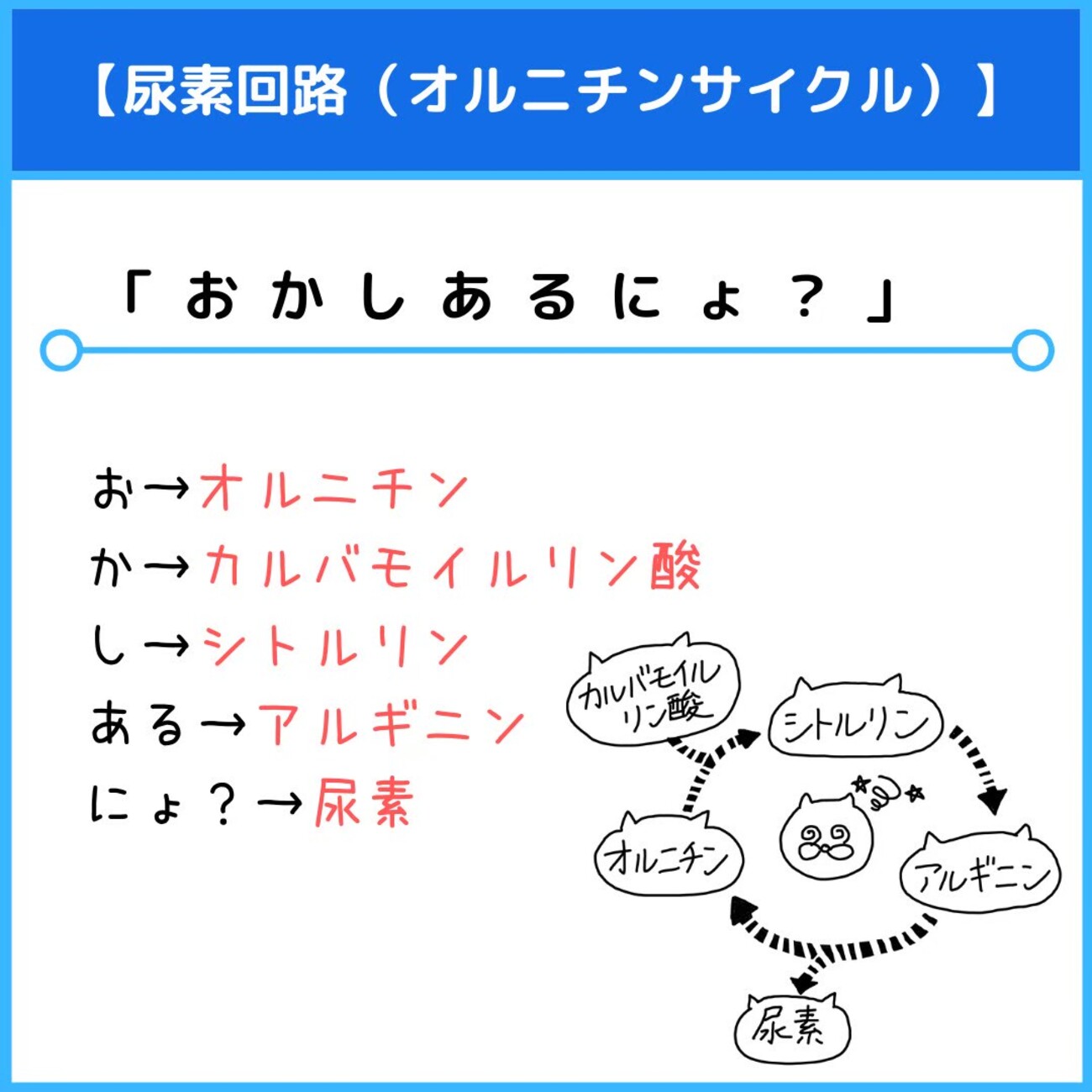

(3) 哺乳類はアンモニアを尿素に変えて排出する。この尿素合成反応においてアンモニアは肝ミトコンドリアで( ⑫ )及びATPが供与するリン酸と縮合して、カルバモイルリン酸となる。カルバモイルリン酸は( ⑬ )と結合して、シトルリンを生じる。シトルリンはミトコンドリアから細胞質に移動し、( ⑭ )と結合してアルギニノコハク酸となり、フマル酸が脱離して( ⑮ )が生成する。( ⑮ )の側鎖が( ⑯ )分子と反応して、尿素が生成するとともに( ⑬ )が再生する。( ⑬ )は再びミトコンドリアに入る。

⑫ 炭酸水素イオン(HCO₃⁻)

⑬ オルニチン

⑭ アスパラギン酸

⑮ アルギニン

⑯ 水

尿素回路(オルニチン回路)の反応系。

過去に尿素が分解される流れを簡単に説明する問題があったけど、ここまで細かいのは初めて…

オルニチン回路の覚え方

(4) DNAの複製はDNAポリメラーゼのみでは開始できず( ⑰ )を必要とする。連続的な合成反応をする( ⑱ )鎖では、複製開始点ごとに1個の( ⑰ )を合成すれば済むが、不連続な合成反応をする( ⑲ )鎖では、( ⑳ )フラグメントごとに( ⑰ )を必要とする。

⑰ RNAプライマー

⑱ リーディング

⑲ ラギング

⑳ 岡崎

やっと解きやすい問題〜ヽ(;▽;)ノ

問2(計30点)

生物化学に関する以下の問いに答えよ。

(1)グルコースが小腸上皮細胞を介して血中に取り込まれるメカニズムについて、以下の語をすべて用いて4〜6行程度で説明せよ。同一の語を複数回用いても良い。用いた語には下線を引くこと。 [SGLT1、GLUT2、Na+/K+-ATPase、Na+イオン]

小腸上皮細胞では、まず基底膜側のNa⁺/K⁺-ATPaseがNa⁺イオンを細胞外へ排出し、細胞内のNa⁺イオン濃度を低く保つ。これにより、管腔側のSGLT1を介してNa⁺イオンとグルコースが共輸送され、小腸上皮細胞内に取り込まれる。その後、細胞内に入ったグルコースは、基底膜側のGLUT2を通じて受動的に血中へ移動する。このように、Na⁺イオンの濃度勾配がグルコース吸収の駆動力となっている。

この問題も過去問にないやつ…

(2)RNA干渉(RNAi)の仕組みを以下の語をすべて用いて4〜6行程度で説明せよ。同一の語を複数回用いても良い。用いた語には下線を引くこと。

[二本鎖RNA、Dicer、RISC (RNA-induced silencing complex)、Argonaute、siRNA]

RNA干渉(RNAi)は、二本鎖RNAが細胞内に導入されることから始まる。二本鎖RNAはDicerによって短いsiRNAに切断される。生成されたsiRNAはRISC (RNA-induced silencing complex)に取り込まれ、その中で一方の鎖が除去される。RISCに残った一本鎖のsiRNAは相補的なmRNAを認識し、Argonauteタンパク質がそのmRNAを切断して遺伝子発現を抑制する。このようにしてRNAiは標的遺伝子の発現を制御する。

これは出題率の高い問題

(3)大腸菌においてラクトースがあってグルコースがないときにのみβ-ガラクトシダーゼが発現する仕組みを以下の語をすべて用いて4〜6行程度で説明せよ。同一の語を複数回用いても良い。用いた語には下線を引くこと。

[リプレッサー、CAP (catabolite activator protein)、cAMP]

Lacオペロンの転写開始は、転写活性化因子CAP(catabolite activator protein)とリプレッサーにより制御される。グルコースが存在しないと細胞内のcAMP濃度が上昇する。cAMPはCAPと結合して活性化し、プロモーターのすぐ上流にあるアクチベーター結合部位に結合することで、オペロンの転写を促進する。一方、ラクトースが存在すると、リプレッサーが不活化されオペレーターから外れて、オペロンの転写が可能になる。このようにしてLacオペロンはグルコースがなくラクトースがあるという2つの条件が満たされたときにだけ、高レベルで発現する。

これも出題率高め

問3(計30点)

次の対比する二つの語に関して、性質と機能の観点から、違いが分かるように4行程度で説明せよ。

(1) 塩基性アミノ酸と酸性アミノ酸

塩基性アミノ酸は側鎖にアミノ基などの塩基性官能基をもち、陽性に帯電しやすい。DNAやリン酸基などの陰性分子と結合したり、酵素内で陽イオンとして触媒に関与したりする。一方、酸性アミノ酸は側鎖にカルボキシル基をもち、陰性に帯電しやすい。タンパク質の構造を安定化させたり、酵素の活性部位でプロトンを放出したりする役割を担う。

[塩基性アミノ酸]

(K) リシン

(R) アルギニン

(H) ヒスチジン

[酸性アミノ酸]

(D) アスパラギン酸

(E) グルタミン酸

(2) エンドサイトーシスとエキソサイトーシス

エンドサイトーシスは細胞膜が物質を取り込む際に内側に陥入して小胞を形成する現象で、栄養や情報の取り込みに関与する。これに対し、エキソサイトーシスは細胞内の小胞が膜と融合して内容物を外へ放出する過程で、ホルモンや神経伝達物質の分泌に関係する。両者は細胞膜の流動性を活用し、物質の移動という役割を担っている。

(3) ヘテロクロマチンとユークロマチン

ヘテロクロマチンは染色体の密に凝縮した領域で、主に遺伝子発現が抑制される性質を持つ。一方、ユークロマチンは比較的緩く広がっており、遺伝子が活発に転写される領域である。ヘテロクロマチンは染色体構造の安定化や遺伝情報の保持に機能し、ユークロマチンは遺伝子発現と細胞機能の調節に関与する。これらは染色体内での遺伝子活動の異なる状態を反映している。

問題を解き終えた感想

【2025年度の特徴】

- シグナル伝達に関する問題が多い

- 全体的に難易度高めな印象

- 穴埋め問題がムズい

2025年度の問題は、シグナル伝達に関する問題が多い印象でした。

過去にもシグナル伝達に関する問題は出題されていますが、ここまで深い知識が問われたのはボクが知る限り初めて

クエン酸回路ならまだしも、オルニチン回路は難しすぎる…

大変難しい「穴埋め問題」を中和するためか、後半の説明問題は過去に出題されたものが多く出題されました。

まあそれでも、、仮に説明問題を全て完璧に回答できて「60点」(合否のボーダーライン)

説明問題を全て満点取ることなんてまず不可能ですので、穴埋め問題で大量失点をしてしまったら合格は難しいですね…

今年はボクも初めて選択科目の試験に挑戦してきました!

結果は「47点」で惨敗

生化学は出題される問題の傾向や難易度にムラがあるので、運が悪かったのかなと思うことにしました。

2025年度の派生問題

アポトーシスは複数のシグナル経路によって引き起こされ、複数の複雑な外因性および内因性リガンドによって調節されている。最も解明されている活性化機構は( ① )および( ② )である。( ① )は膜貫通受容体媒介相互作用にかかわる。これらは( ③ )遺伝子スーパーファミリーのメンバーである細胞死受容体にかかわる。( ② )は多様な非受容体媒介性刺激にかかわる。それは細胞内の標的に直接作用する細胞内シグナルを生成し、( ④ )によって開始された事象である。

① 外因性アポトーシス経路

② 内因性アポトーシス経路

(ミトコンドリア経路)

③ 腫瘍壊死因子(TNF)受容体

④ ミトコンドリア

アルコールの分解経路は、エタノールがアルコール脱水素酵素(ADH)によって( ① )に、さらにアルデヒド脱水素酵素(ALDH)によって( ② )に分解され、最終的に( ③ )と( ④ )となって体外に排出される

① アセトアルデヒド

② 酢酸

③ 水

④ 二酸化炭素

過去問リンク

- 2025年度の過去問(生物化学)

- 2024年度の過去問(生物化学)

- 2023年度の過去問(生物化学)

- 2022年度の過去問(生物化学)

- 2021年度の過去問(生物化学)

- 2020年度の過去問(生物化学)

- 2019年度の過去問(生物化学)

- 2018年度の過去問(生物化学)

- 2017年度の過去問(生物化学)

- 2016年度の過去問(生物化学)

- 2015年度の過去問(生物化学)

- 2014年度の過去問(生物化学)

- 2013年度の過去問(生物化学)

Comment