本日の話題は、弁理士受験生の必須アイテム『四法対照』の買い方と使い方!

四法対照は、産業財産権四法について互いに関連のある条文を比較した法文集で、受験生にとってはノート代わりの必須アイテムです!

逆に言ってしまえば、とりあえずこれだけあれば十分。

弁理士受験生にとって超重要な四法対照をどのように購入すればいいのか?

そして、どのように使えばいいのか?

ボクなりの買い方&使い方を紹介します!

四法対照以外にどんな参考書があるんだろう…?

という方は、こちらの記事をご参照ください。

それでは行ってみましょう!

四法対照とは?

そもそも『四法対照』とは…

弁理士試験において特に重要な産業財産権四法(特許法・実用新案法・意匠法・商標法)の互いに関連のある各条文をそれぞれ対照させて、各条文の対応関係を直感的にわかり易く整理したものです。

出典:第29版 産業財産権四法対照(PATECH企画)

四法の条文をそのまま丸暗記できればベストかもしれませんが、なかなかそうゆうわけにもいきません。

そこで、特許法を中心に条文を覚えて、実用新案法、意匠法、商標法については特許法と異なるポイントを重点的におさえていくことが弁理士合格までの近道となります。

四法対照を利用して、特許法を中心に、実・意・商の関連する条文をまとめて確認していこう!

四法対照は一般的な方文集と比べて、余白が広く書き込みをしやすいといった特徴もあります。

【四法対照の買い方】

よし。四法対照買うぞ!

と思っても、似通った法文集が色々あって結構悩むことになります(°_°)

なので、まずは買い方についてご紹介。

PATECH企画

四法対照といえば、

PATECH企画の「四法対照」が最もポピュラーです!!!

特徴はなんといっても、薄〜〜い…レザー(?) のような表紙。

しっかりしていて、使い勝手もよく、

そして、カッコいい!!!

大規模な書店でなければ扱っていないので、PATECH企画のウェブサイトで購入しましょう!

毎年10月頃、最新版が発売されます。

四法対照整理ノート

PATECH企画は、フツーの四法対照とは別に「四法対照整理ノート」という法文集を販売しています。

携帯性を重視した、A5判サイズとなっています。文字サイズを小さくして、できるだけ書き込みスペースを大きくしました。要点書き込み用ノートとしてご活用戴くに最適です。加えて、最新の製本の方法により大きく開くことができ、開いたままの状態で書き込みできるようにしました。

出典:第9版 四法対照整理ノート(PATECH企画)

実際のところ、ボクは整理ノートは買ったことがないので詳しくはわかりませんヽ(;▽;)ノ

…ですが、

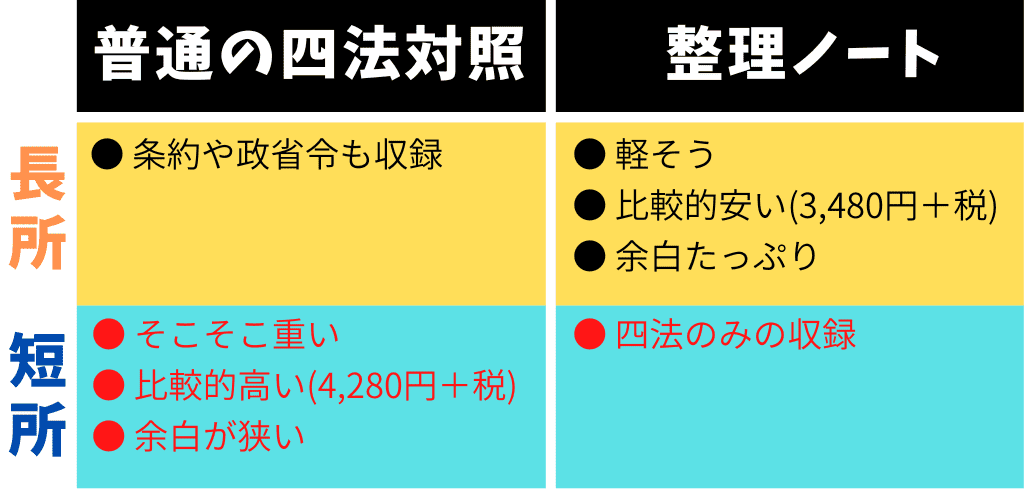

「どっちを買えばいいの~!?」

と迷われている方も多いと思いますので、ボクなりの想像でメリットとデメリットをまとめてみました。

初学者へのオススメは「フツーの四法対照」

弁理士の一次試験(短答式)では、四法以外の法律(著作権法・不競法)や条約(パリ条約・TRIPS協定・PCT・マドリッド協定議定書・ハーグ協定)など、出題範囲が多岐にわたります。

まずは、それらを一冊でカバーできる「フツーの四法対照」を選びましょう。

整理ノートの説明書きをみると余白の広さがアピールされていますが、フツーの四法対照を使用していてスペースに困ったことがありません。

その一方、

フツーの四法対照を利用する上での最大のデメリットは「そこそこ重い」こと

この本を1冊持ち歩くだけならどうってことはありませんが、仕事のノートPCと一緒にカバンの中へ入れると…ズッシリ…

一次試験に合格したら整理ノートに切り替えようかな…

毎年12月ごろ最新版が発売されます。

使う前の準備

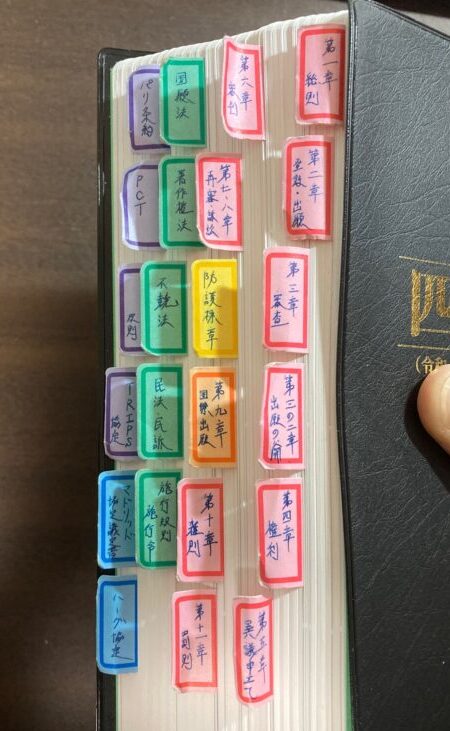

インデックスシール

まずは「インデックスシール」を貼りましょう!

キレイに貼ろうとするとそこそこ面倒なんですけど、一度インデックスシールを貼ってしまえば、目的の条文に辿り着くまでの時間を短縮できます。

このちょっとした工夫で学習効率Up!

100円ショップのもので十分ですが、ネットでササッと購入したい方はこちら。

使うペンを決める

続いて、「四法対照」に書き込むためのペンを決めておきましょう!

その場、その場のペンでテキトウに書き込んでしまうよりも、自分なりのルールを決めて、整理しながら書き込んでいった方が記憶に残りやすくなります(๑>◡<๑)

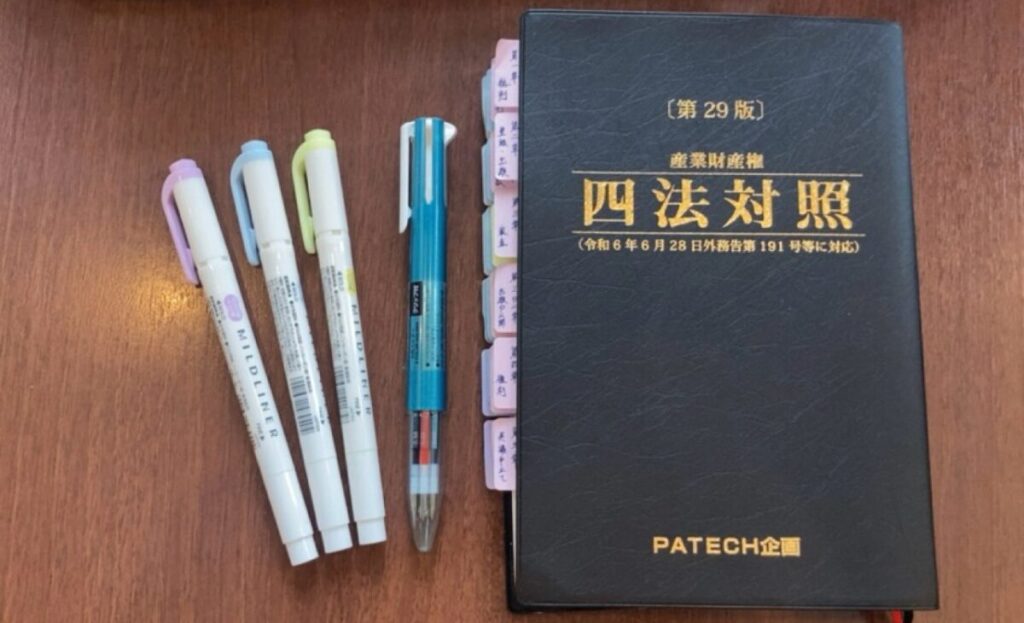

ボクのお気に入りはこちら。

● STYLE Fit (uni)

スタイルフィットは、ホルダーと専用リフィルが別々に発売されていて、自由自在に組み合わせることのできるボールペンです。

細身にも関わらず、5色セットできてしまうところもポイント

ビジネスパーソンでも全然ok!

カッコいいホルダーがお好みの方は「スタイルフィットマイスター5色ホルダー」の黒がオススメ。

リフィルの組み合わせはこんな感じにしています。

- ブルーブラック(0.38mm)

- マンダリンオレンジ(0.38mm)

- スカイブルー(0.38mm)

- ライムグリーン (0.38mm)

- バイオレット(0.38mm)

時折、四法対照をパラパラっと振り返ると「ペンの色のチョイス」と「講義の場面」がリンクして、記憶が蘇ったりするので、色のこだわりは案外重要だったりします。

何でこの色にしたんだっけ…?

といった感じです。

● MILDLINER

蛍光色の弱〜~いマーカーペン。

ボールペンとの使い分けで、ちょっとだけ強調できる優れものです。

蛍光ペンに関しては、「3色入り」を選びましょう。

5色や10色を持ち歩くとなると、かさばるので…

【四法対照の使い方】

インデックスシールを貼ってお気に入りのペンを購入したら準備完了。

つづいて、四法対照の使い方を決めましょう!

四法対照はノート代わりといいますが、何を書き込めばいいのか…?

何を書き込むべき?

ボクの結論、

ベストな書き込みは人それぞれ

自分なりに色々試してみて、一番効果的な使い方を見出していくことが正解だと思います。

試験直前にニガテなポイントを確認できるよう

「書き込みすぎない」

と、アドバイスをされる方もいらっしゃいますが、ボクはビッシリ書き込むスタイルで落ち着きました。

どうせ毎年買い替えるんだし、どんどん書き込んでみるべきかと。

目的を意識しよう

ボクが思うに、四法対照への書き込みをすべき理由は以下の通り。

- 手を動かしながら講義を聞くことで集中力を高める

- ビッシリ書き込んだ四法対照をパラパラ〜っと振り返って、「勉強頑張ったな〜」とモチベーションを高める

- 講師のアドバイスやニガテなポイントなどをいつでも復習できるようにメモ

この中でボクが最も大切にしているものは「1. 集中力を高める」

オンライン講座は緊張感に欠けるのでついつい「ボ〜」っとしてしまいますから(。-∀-)

ボールペンの使い方

◆ 講義を聴きながら条文にペンを入れる

- 縦線

- 波線

- 二重線

- 丸で囲む

集中力を高める意味合いの強い書き込みです。

縦線だけだと見にくくなってしまうので、線の種類を使い分けましょう。

◆ 条文以外の解説をメモ

- 重要な「施行令&施行規則」

- 重要な「青本の解説」

- 重要な「審査基準」

- 重要な「判例」

四法対照に書き込んでおけば、いつでもササッと再確認することができます。

◆ 講師の話さりげない話をメモ

- 勘違いしやすいポイント

- 暗記術

- 試験によく出る/ほとんど出ない

聞き漏らさないようにしっかりメモを取りましょう‼︎

マーカーの使い方

◆ 講義で説明を受けた条文番号をマーク

重要度に応じて色分けすることで、以下のように分類できます。

- 赤:超重要

- 黄:重要

- 緑:普通

- マーカー無し:講義で説明なし

◆ 自分のメモを整理

特に青本の解説、審査基準、重要な判例についてのメモがごちゃごちゃしてしまうので、マーカーを引いて見やすくします。

まとめ

本日は弁理士受験生の必須アイテム『四法対照』の買い方と使い方についてお話をさせて頂きました!

- 四法対照といえば、PATECH企画

- 初学者には「整理ノート」ではなく、「フツーの四法対照」がオススメ

- 四法対照を買ったらインデックスシールを貼りましょう

- 書き込み方は人それぞれ。どんどん書き込んでみて、自分のスタイルを確立していこう!

また来週もよろしくお願いしますヾ(≧▽≦)ノ

Comment

おそらく同い年の者です。

弁理士試験&知財管理検定一級を受けていたのは6年前なので、記憶も薄れつつあるのですが、同い年ということもありコメントさせてもらいました。

別業界とのことで勉強大変かと思いますが、頑張ってください!

パークマンサーさん、はじめまして(*^^*)

同い年ということは平成元年生まれでしょうか。6年も前に弁理士と知財管理検定一級を受けていらっしゃったのですね!

その頃のボクは仕事だけでいっぱいいっぱいでした…( ;∀;)

またコメントを頂けると嬉しいです♪

やはり同い年でしたか!

自分は新卒で特許事務所でしたので、弁理士試験や知財管理検定は気が付いたら始めていたという感じでした(笑)

特許事務所は30代は若手扱いで引く手あまたですよ。

特に最近は若い受験生自体が減っていますし、企業に就職や転職する弁理士さんも多いので、30代弁理士資格持ちで特許事務所希望は未経験でも入所できるチャンスは多いと思いますよ。

30代の未経験者でもチャンスがあるのですねΣ(゚Д゚) それは意外です!!!

でも、今のことろ特許事務所に転職をするつもりはありません…元々は弁理士になるための『通過点』と思っていた今の会社ですが、仕事の内容も社内の雰囲気も、居心地の良さを感じてしまいました。今のご時世、楽しく働ける会社に巡り合えたこと自体、幸運なことだと思っています。

弁理士のための勉強はこのまま続けていくつもりですが、本職ではなく副職として活かしていきたいと考えています(+_+)

はじめまして。四法対照の使い方を調べてたどり着きました。

2025年5月受験の場合、2024年10月に発売された四法対照を使用するというのが買うタイミングとしてあっているのでしょうか?

はじめまして!ご認識の通りです!

2024年10月に発売された四法対照(第29版)が2025年度の弁理士試験に対応しています。

お返事ありがとうございます。

法域をまたいだ理解のしやすさを優先して2024年10月以前から勉強するのであれば、四法対照を購入して勉強に使っているのでしょうか。

それとも、四法対照を使って勉強する期間というのは2024年10月から試験までとしていて、販売されるまでは四法対照を使って勉強することはなということでしょうか。

どのようなプランで弁理士試験の合格を目指しているかによりますのでどのタイミングで四法対照を購入すればよいかは一概には言い切れません。

四法対照の欠点は、条文の並びがバラバラのため、論文対策に使いにくいところにあります。

個人的には、短答試験(一次試験)に合格し、論文(二次試験)対策に切り替えるタイミングで「四法対照」から「普通の法文集」に切り替えることでよいかと思っていますが、短期合格を目指すのであれば短答試験の対策と並行して論文対策を進める必要がありますので、もっと早い時期から普通の法文集を準備しておく必要があるかと思います。