今回は、一次試験の直前期に解いてよかった市販の過去問集について紹介します。

ボクが利用しているオンライン講座の特徴といえば、予備校に通う必要がなく、スキマ時間でコツコツ勉強できるということ。

しかし、このメリットの反面、、、、

いざ過去問を解いてみたら、全然解けなくてガックリなんてことも…

がーーん!

できれば模擬試験で本番形式の問題に慣れておきたいところですが、

時間の都合上厳しい~~(/o\)

という方に向けて、市販の過去問集をオススメさせていただきます。

ボクの失敗談

お金もない…時間もない…

それでも、弁理士に挑戦したい‼︎ヽ(;▽;)ノ

そんなボクは、2018年12月よりオンライン講座「STUDYing」を利用して、弁理士試験に挑戦しています。

市販の過去問集の重要性に気づかされたのは、初めて弁理士試験に挑戦した2021年度一次試験直前でした。

STUDYingの問題集を徹底的にやり込んだボクは一次試験の突破を確信し、意気揚々と浮かれ気分。

本番は「39/60点」が合格ラインの目安となるため、50点くらい行けたらいいな~(๑>◡<๑)

なんて、試しに特許庁のWebサイトで公開されている過去問を解いてみたら…

まさかの26点

ええええええ!!!!!

STUDYingの問題集はスキマ時間を活用することに特化しているため、「電子端末」だったり、「細切れで問題を解くスタイル」だったりと、本番のスタイルと大きく異なります。

だからこそ….

試験直前期は、より本番に近い環境で問題を解くトレーニングを積んでおくべきでした…

お気に入りの過去問集

そこで、ボクが試験直前期に使うことにしている市販の過去問集はこちら

一口に過去問集といっても、様々な種類・用途があります。

この過去問集のお気に入りポイントは、より本番に近い環境で問題を解けるということ。

「解答用紙」や「問題構成」はもちろん、

「表題」、「文字数」、「行数」など視覚的に慣れることにもこだわっています。

実際、この過去問集を解いてみるとたくさんの気づきがありました。

- 紙媒体だと問題が頭に入ってこない

- じっくり読むほど時間の余裕がない

- 最初の特許は時間のかかる問題が多い

- 集中力の維持が難しい

弁理士としての知識を蓄えることはもちろん重要ですが、テストで高得点を取るための対策も必要ですよね!

特許庁の過去問は…?

「過去問だったら特許庁のWebサイトで公開されてるじゃ~ん(-_-)」

と思う方もいるかもしれませんが、正直なところあまりオススメできません…

理由は以下の通りです。

1. 一切の解説がない!

特許庁の過去問には、答えの解説がありません。

ただただ、答えが列挙されているだけ…

弁理士試験では「条文」だけでなく「青本、審査基準、判例」を考慮しないと解けない問題が数多く存在あるため、解説なしで一つ一つの問題を理解しようとすると膨大な時間を失ってしまいます。

直前期のロスは厳しい!

2. 法改正に非対応!

これは想像通りかもしれませんが、

特許庁の過去問は、過去に出題された問題がそのまま公開されているため、法改正に対応していません!

時間配分を軽くチェックするくらいならまだしも、しっかりと使い込むとなると誤った知識を身につけてしまう恐れがあります…

その反面、

市販の過去問集なら最新の法改正に合わせて問題を調整してくれていて、おまけに解説でもその辺りの情報をしっかりカバーしているので、安心して使い込むことができます!!

☆過去問集の使い方☆

そんなにオススメなら試してみるか~どれどれ〜( ..)φカキカキ

なんてもったいない!

ここからは、ボクなりの使い方を紹介します。

1. 百円ショップへ

まずは百円ショップで下準備♪

● 普通のノートを15冊

ごく普通のノート(B5/30枚)を15冊購入しましょう。

一次試験は60問なので、「1問1ページ」とすれば、ちょうど一冊分。

「5年分」を「3周」取り組むとして、「5年分x3周=15冊」の計算

ちょっと勿体ない気もするかもしれませんが、問題を解きながら書き留めたメモをもとにサクサク答え合わせできます(๑>◡<๑)

● 耳栓

弁理士試験では耳栓の持ち込みが認められています。

耳栓自体の違和感に慣れるためにも、過去問集に取り組みながら使っておきましょう。

耳栓は絶対に必要‼︎

● タイマー

過去問に取り組むうえで大切なことは適切なペース配分を身につけること。

のんびり考えすぎると終わらない、、、

でも、慌てて解くとケアレスミスが…(°_°)

スマートフォンにもタイマー機能はついていますが、押しにくくて正確な時間を図ることができないので、ついでに購入しておくことをオススメします。

2. 過去問集を加工

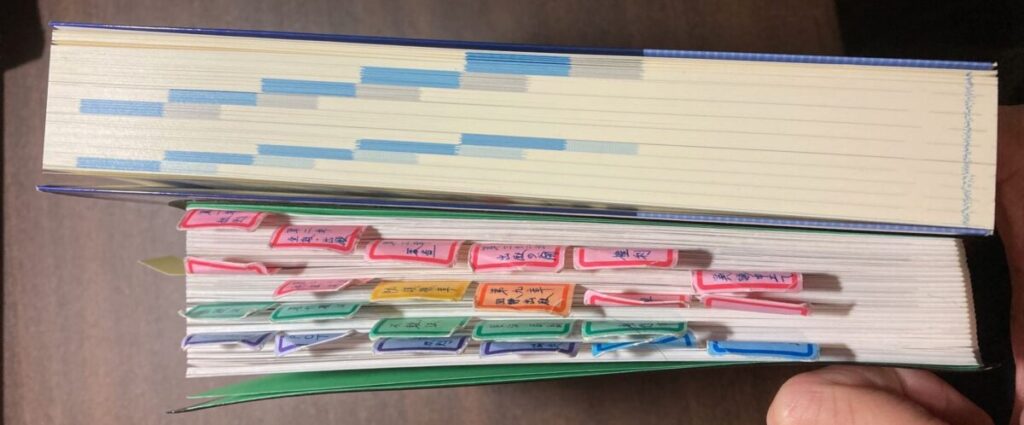

こちらの写真は過去問集と四法対照の比較(上:過去問集、下:四法対照)

見ての通り、結構デカいです。

この二冊を持ち歩くとなると大変なので、カッターで手頃なサイズに分冊しておきましょう!

ボクの場合は以下の通り4つに分けます。

- R6年~ R5 年の問題

- R4年~R2年の問題

- R6年~ R5 年の解答

- R4年~R2年の解答

普通のホチキスだと上手く綴じることができないので、ちょっとだけ強力なホチキスの準備をオススメします。

問題集には解答用紙の付録が付いているので、事前にコピーを取ることもお忘れなく!

3. 模擬試験の気分で!

ただ漠然と使ってしまうと、この過去問集を使う意義が半減してしまいます。

模擬試験を受ける気分で、あらかじめ取り組む日時を決めておきましょう!

とはいっても…

家庭のある方は「3時間30分」のまとまった時間を確保するのは至難の業。

ボクも「1時間45分✖️2回」で取り組んだりしています。

4. ラップタイムをメモ

ちょっとだけタイムロスになってしまいますが、10問ごとにラップタイムのメモを取ることをオススメします。

60問だから「10問=30分」のペースで進めれば30分余る計算

…ではありますが、科目によって必要な時間が異なります。

最初の特許&実用新案でタイムロスしちゃうんだよね〜

ラップタイムの傾向を把握しておけば、焦りすぎてミスをしてしまう失敗を軽減することができますよ(๑>◡<๑)

まとめ

● 試験直前期は市販の過去問集を利用しよう

⇒ テストに慣れるトレーニングも必要

● 特許庁のWebで公開されている過去問数は×

⇒ 答えの解説がなく、法改正にも対応せず

● 弁理士試験 年度別短答式 過去5年問題集がオススメ

⇒ より本番に近い環境で問題を解ける

● 過去問集を購入したら、しっかりと準備をしてから取り組もう

– 百円ショップで事前準備

– 持ち運びやすいように過去問集を分冊

– 模試を受ける気分でスケジュールを立てる

– ラップタイムをメモる

Comment